【编者按】在西藏自治区成立60周年之际,让我们一同走进西藏农牧民家里,透过映衬着时代沧桑巨变的家庭影像,听他们讲述一个个凝刻瞬间的背后故事,共同感受社会发展进步带给普通家庭的律动。

来自西藏阿里地区改则县麻米乡夏吓村的央珠,分享了他的故事。

我出生于1971年,是西藏阿里地区改则县麻米乡夏吓村人。麻米在早先曾是改则县下辖的一个区,后来撤区设乡,因有一座名为“麻米湖”的湖而得名。此湖在藏族传说中被尊为玛旁雍错的右眼,而左眼则相传是位于物玛乡的扎郭错。我的村庄坐落于奴崖山以东,藏语中“夏”即为东方之意,“夏吓”一名便由此而来,意指东山脚下的家园。

我们的部族世居于此,历史悠久,已有数百甚至上千年的传承。历史上,我们隶属于改则县森郭地区的一个古老部落,据世代口耳相传,我们族人还是格萨尔王那位美丽而智慧的王妃珠姆的后裔。

我父亲出生于1943年,在西藏自治区成立之前,他便在乡里担任副乡长及秘书等职务,一直工作到2000年,是一位扎根基层多年的老干部。我的母亲出生于1945年,是一位普通的牧区妇女,名叫博查日。她幼时另有一个名字,但在我们当地方言中,常以“博”称呼小姑娘。因为她容貌秀美,又有一双明亮的大眼睛,大家便唤她“查日”。我们家共有十个兄弟姐妹,我是老大。

我的父母都还健在,父亲今年82岁,母亲80岁。

人民公社时期,生活条件比较艰苦。那时我们家每天要放养五六百只羊,家里孩子也多。母亲总是怀里抱着一个、背上背着一个,就这样操持着一大家子的生活。父母历尽艰辛将我们抚养成人,如今我们家庭的幸福美满,离不开他们当年的付出,也离不开共产党的关怀与领导。我们永远感念党的恩情,坚定不移地听党话、感党恩、跟党走。

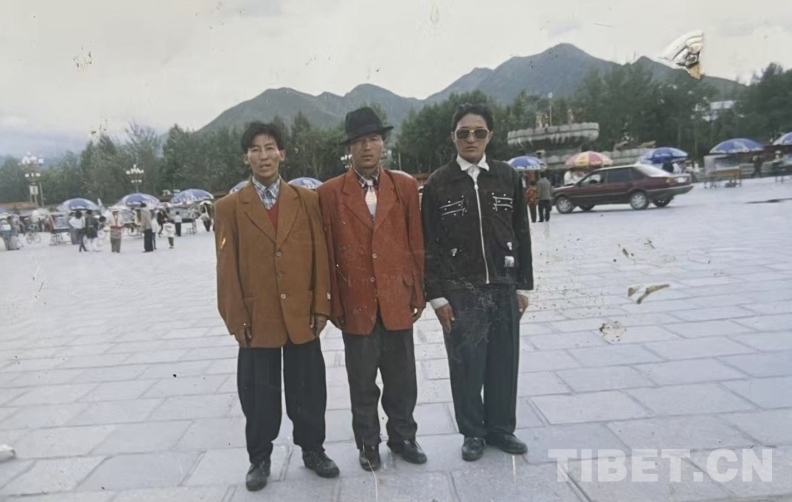

这是我在年轻时候在拉萨同几个朋友一起拍的合影,这副打扮在那个时候非常流行。

我们家孩子多,年龄都只差一两岁。妈妈常常怀里抱着才几个月大的弟弟,背上还背着刚满一岁的另一个,就这样去公社劳动。那时我七岁,老二六岁,日子过得特别苦。我们只有一顶又小又旧的黑帐篷,白天我们就待在帐篷里等。父母放羊回来,有时我们早已在地上睡着了。吃的东西也很简单,只有糌粑,喝的也只是用羊奶做成的奶渣水。现在孩子们稍微冷一点就会抱怨衣服不够暖,可那时候,我们连像样的衣服都穿不上。虽然家里人多,但真正能劳动的少,孩子又都还小。公社按工分分配,我们家不仅挣不够,还常常欠下不少。一想到父母当年受的那些苦,我心里就特别不是滋味。如今只要吃到好吃的,我第一个想到的就是父母;见到好穿的,第一个念头也是他们,总想让他们也尝一尝、穿一穿。

11岁那年,我终于能正式参加劳动了。我和叔叔一起去放羊,别的成年人放一天羊能拿到100个工分,可我还是个孩子,只能拿到一半。尽管这样,我已是家里第一个能帮上忙的孩子。放羊是件苦差事,我从11岁一直放到十三四岁。后来,我又被派去修建羊圈。我们那时用马车从山上运石头和泥土,因为我年纪小,还不会砌墙,就只能做搬运的活儿,别人运泥土,我也运泥土;别人搬石头,我就跟着搬石头。一天下来,后背磨得全是伤,羊皮袄上补丁叠着补丁,脚上穿的也只是用羊皮简单缝制的鞋子,里面垫些干草就算保暖。一连干了十几天,终于等到统计工分、评比名次的时候。我拼尽了全力,却只拿到第三名。那一刻,我心里特别难受。不是因为名次本身,而是我觉得自己已经拼尽了全力,我真的太想为父母多分担一些了。家里那样困难,多挣一点工分,他们就能少一点辛苦。

我11岁那年,正赶上包产到户政策落实。由于家里人口多,我们分到了不少牛羊,具体数字虽已记不真切,但印象中大约是每人5头牛、50只羊的样子。照这样算下来,全家总共分到了差不多50头牛和500只羊。那时候草场还没有划分到户,仍是集体使用,有了这些牛羊,我们家的生活总算看到了希望。父母的肩头一下子轻了许多,日子也一天天有了起色。

这张照片拍摄于我在武装部工作期间

在我童年的记忆里,家乡还没有一所真正意义上的学校。直到80年代末、90年代初,乡里才建起了一所像样的学校。后来我才知道,其实早在70年代就已经有了办学点。我的一个表姐就曾在那里读过书。那时的条件格外艰苦。白天,孩子们几乎没什么像样的吃食,常常只能喝一碗苞谷汤充饥;到了晚上,所有人挤在一间屋子里睡觉。

1990年,我21岁,遗憾错过了上学的机会。那时家中弟弟妹妹有人走进了课堂,可我们全家观念还比较保守,认知也有限,一方面舍不得孩子离家读书,另一方面,也确实不懂教育有多重要。甚至因为孩子不上学,家里还被罚过款。如今回想起来,才真正明白,孩子没上学,不仅是整个家庭的损失,更耽误了他们自己的人生。从90年代起,国家在我们这儿大力兴办学校,越来越多的孩子得以走进课堂。哪怕家长起初不愿送,政府也始终没有放弃劝学和保障。如今的教学条件越来越好。

大约在1961或1962年,我的父亲开始担任副乡长。在那之前,改则县曾召集了一批人员集中培训,举办了数月的藏文培训班。正是在那段日子里,他学习了藏文,并达到了较高的水平。到我十几岁时,父亲开始利用晚上时间教我们兄弟姐妹藏文。众多子女中,我和排我后面的弟弟学得最认真,因此藏文基础也打得比较扎实。父亲的教学非常系统,从最基础的三十个字母教起,等我们熟练后,再逐步教上加字、下加字,每天晚上还要背诵当天学的内容。我白天一边放羊,一边在心里反复默念字母和语法规则。那时候,父亲手中有一本藏文《正字法》,里面全是藏文语法的重要内容,比如:“ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ། །ར་ལ་ས་རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ། །ག་ད་བ་མ་འ་དག་སྔོན་འཇུག་ཡིན། །ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་ཡིན། །སྦྱོར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི། །”,还有一本叫《卡其帕鲁》的书,我们也常常翻阅。此外,红色封皮的《毛主席语录》(也成了我们学习藏文的重要材料。就在这样的环境下,我一点一点掌握了藏文。记得有一次,弟弟放羊回来,父亲要考他,他却支支吾吾地背不出来,父亲说“被小偷偷走了”。那时候我们没有像样的房子,晚上就睡在羊圈旁边,每天早晨就在羊圈边学习。在我们姐妹之中,只有我和现任村长的藏文还算不错,这一切,都是父亲赐予我们最深的恩情。

这是我们村的人去拉萨进货时在那曲尼玛县拍的合影

我父亲为什么要给我们教藏文呢?我曾说:“社会一定会越来越好,一个人如果不识字,就什么也做不成。”想干自己想干的事,就必须要识字,无论是生活还是认知,甚至外在形式,有没有能力才华都取决于识不识字,直到现在,我依然保持着阅读的习惯。

我20岁那年结了婚。和现在大操大办的婚礼不同,那时的仪式虽不隆重,却格外质朴有趣。无论是招上门女婿,还是迎娶新娘,第一步都是要带着茶和哈达去提亲。按我们这儿的习俗,新郎还要亲手为新娘戴上一颗绿松石。在我们村里,如果一家有好几个孩子,通常由年龄最小的来继承家业,其他兄弟姐妹则出嫁或入赘别家。作为家中的长子,我娶妻成立了新家。父母分给了我90多只羊和七八头牛,我的妻子也从娘家带来了130多只羊和七八头牛。

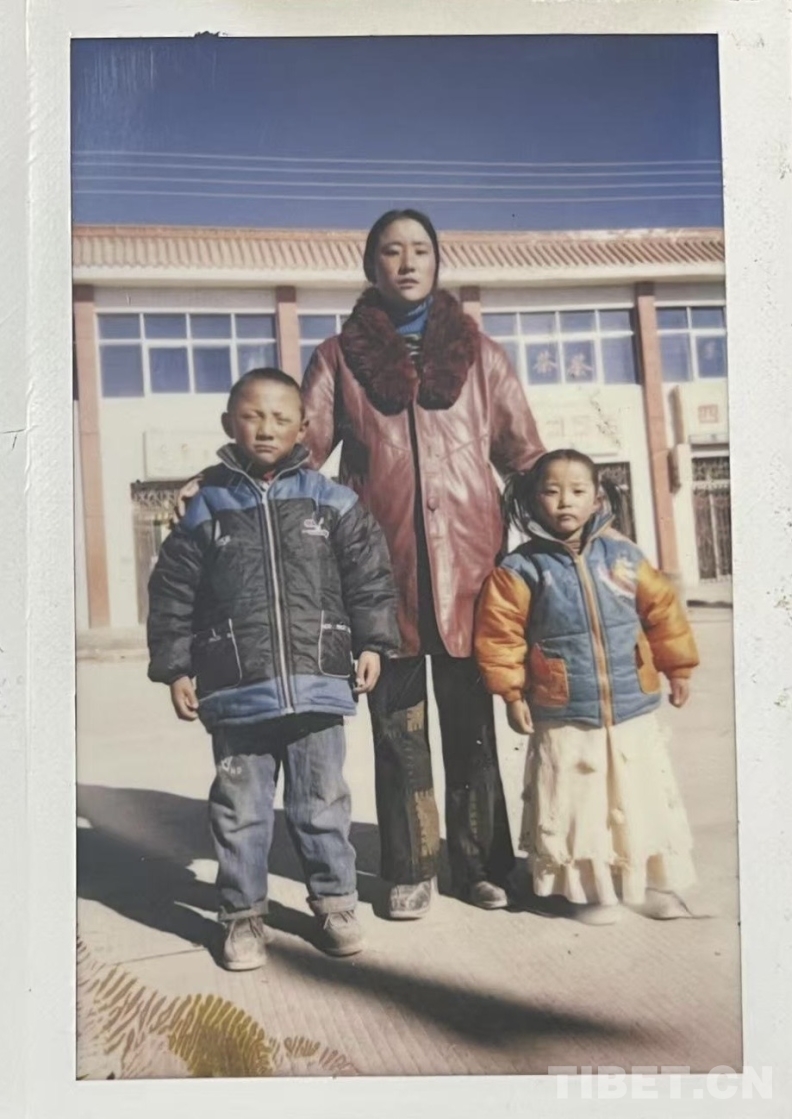

这是我老婆和孩子们的合影,那时候拍完就可以出照片。

这是我闺女小时候的照片

自己成家之后才真正明白,从前和父母一起生活时,根本体会不到他们的难处,那时整天只想着吃好一点、穿暖一些,全然不知父母的担子有多重。直到另立门户、自己扛起一个家,才懂得生活再不能随心所欲,更不能只顾着自己享受。

我们陆续有了自己的孩子。大女儿今年已经33岁,二女儿出生于1995年,最小的孩子生于1999年。儿子小时候虽曾送去学校,但断断续续只上了一两个月便不愿再读,反复几次之后,我们最终尊重了他的选择。那时候相关规定还不像现在这样严格,经向上级说明后,也就同意他不再上学。如今,他虽未能继续求学,但已在牧区成家,生活得很幸福。他所在的村里有一个规模不小的合作社,他主要负责放羊,也很能干。大女儿读完了三年级,之后在麻米村担任了六年的妇女主任。如今他们举家搬到了阿里地区,她仍然继续做着妇女主任的工作。女婿平时开车,也兼顾做些小生意,一家人的日子过得挺不错。小女儿则读完了高中,现在经营着一家网店。正因为接受过教育,她做事比较顺利,小店生意也经营得有声有色。回想培养子女的这些年,虽然辛苦,但比起我父母当年抚养我们兄弟姐妹所付出的艰辛,我的压力其实小得多。尽管我并不富裕,但好在孩子们都很省心。

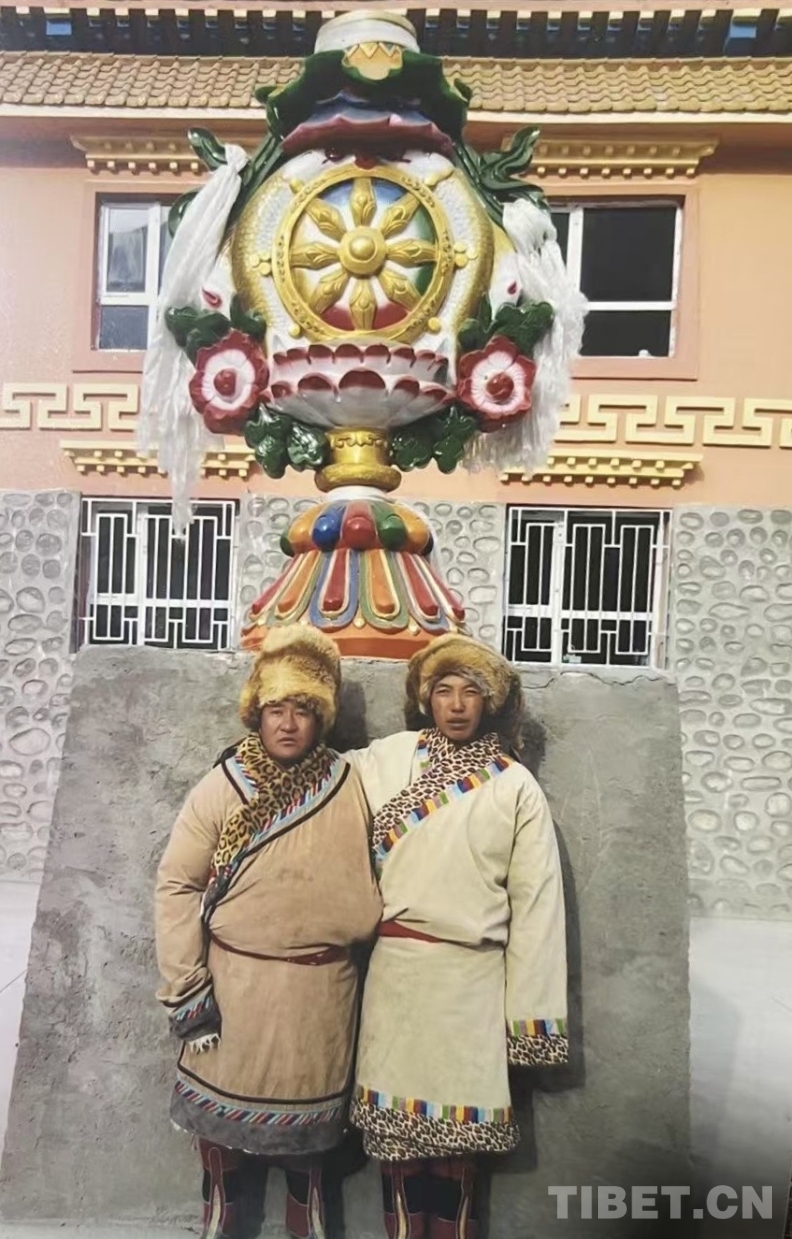

这是我在学习时军训期间的照片

我20多岁的时候搬到了县城,在那之前,一直以放牧为生。每年只出一两次远门,其余时间几乎都与牛羊相伴。放羊的日子虽然辛苦,却也悠闲自在,尤其是夏秋时节,赶着羊群去到高山牧场,心情总是格外舒畅。那时,我家有七八百只羊和100多头牛。如今,我的兄弟姐妹中除了我以外,都还在牧区继续着传统的生活。我是在1994年左右离开草原、定居县城。

那时候,我们麻米乡的古昌村和茶措村联合一位名叫曲桑的商人,共同创办了一家商店。因为我识藏文、会算账,便被安排到店里工作,而妻子仍留在牧区经营牧场。两年后,这家商店关闭了,但我们家选择继续留在县城,没有返回牧区。之后不久,我又参与创办了一家名为“诺桑”的商店。

自1997年改则县设立鲁仁社区起,我便开始在社区服务,担任社区委员、团支部书记和调解委员会委员等职务,直至2020年离任。在调解委员会工作期间,我处理了大量因人际关系不和、思想观念分歧引发的矛盾和纠纷。我所在的社区位于改则县郊区,居民来自各个乡,人员复杂,家庭纠纷也较为常见。那些年,我调解了许多家庭矛盾,也帮助不少夫妻重归于好。这段经历至让令我难以忘怀。

我和朋友在一家茶馆

就这样,我在县里安顿了下来。2005年之前,家里还一直保留着牛羊。但那一年,县里出台规定,要求在鲁仁社区定居的居民不继续饲养牲畜,于是我只好把所有的牛羊都卖了。从那以后,我偶尔打些零工,也尝试做点小买卖,但始终没能做成规模较大的生意,因为担任社区负责人,每天都要按时上班,实在抽不出更多时间。社区工作工资并不高,一年只有一万多元。好在我的兄弟姐妹多,他们时常会给我送来肉、酥油等牧区产品。现在小女儿和女婿跟我们在一起生活。

这是我赴新疆参加剧组时期拍的照片,一个多月的拍摄期间很开心。

2011年12月,我们接到通知,阿里地区将选派人员参与一部电视剧的拍摄。我们改则县派出了5人,措勤县派出20名民间艺术团演员,阿里地区歌舞团也选派了一些,我们阿里一共约40人参与此次拍摄。队伍从改则出发,经阿里前往喀什,再辗转至巴音郭楞蒙古自治州的和静县。

这是我和演员的合影

这部电视剧讲述的是解放阿里的历史故事。虽然主题围绕阿里展开,但由于在阿里本地拍摄成本过高、环境也极为艰苦,取景地选在了巴音郭楞蒙古自治州的和静县。我们每天晚上住在和静县,白天则要赶往七八十公里甚至一百公里外的拍摄场地,参与一系列戏份,其中包括枪战、逃跑和打斗场面。整个拍摄持续了一个多月,每天报酬大约在80到120元之间,具体数额如今已记不太清了。拍摄期间,我有幸见到了常在电视上出现的演员仁青顿珠和洛丹,能够与这些知名演员一同拍戏、同吃同住,内心充满了喜悦。尽管我们只是群演,但能参与这样一部影片仍感到无比自豪。

在拍摄中,我扮演了多个不同的角色:有时要贴上假胡须装扮成土匪,有时又披上袈裟饰演僧人。有一场戏,我需要去抓捕仁青顿珠扮演的角色,他当场骂了一句“帕若撒吉”。我们还演绎了各式各样的情节,有一次,部分群演因饰演“死尸”觉得不吉利而有些犹豫,剧组最终为他们每人多加了50元到100元不等的片酬,才顺利完成拍摄。我个人非常喜爱表演和跳舞,平时也常在政府对面的黑马广场跳锅庄。

我和藏族著名演员洛丹合影

自2020年起,我担任政策宣讲员工作至今,近年来也获得了一些荣誉,今年还在改则县的宣讲员比赛中取得了第一名。宣讲的核心内容,始终是传递党的好政策。对广大群众来说,学习掌握党和国家政策、学懂弄通法律法规,是一件非常重要的事。与此同时,我们也要紧密结合宣讲对象的实际状况,让政策宣讲更贴近大家的生活。民族团结也是我宣讲中的重要主题。放眼整个世界,民族团结也是一项非常重要的工作。它需要我们从自身做起,从自己的家庭做起。小到一个家庭内部的和谐,大到国家之间的关系,没有团结,一切都将失去力量。我们看看这个地方,若一个再富裕的家庭,如果内部纷争不断,也不会拥有真正的快乐和幸福;相反,即便家境普通,只要家人团结、彼此支持,子女就能在温暖中成长,日子也会过得踏实而安心。

年轻时期的我

我们牧区有句俗语:“只要家庭和睦,口水也能顶饿”, 意思是一家人若能和睦相处,就算餐桌上没有丰盛的菜肴,哪怕只是咽一咽口水,也能感受到饱足与温暖。如果没有团结,我们中国也不会像现在这样富饶;没有团结,更谈不上安稳与幸福。

如今,在党和国家的关怀与政策扶持下,我们不愁吃,不愁穿。超过百分之九十五的人都很好,但仍有大约百分之五的人,未能尽到孝道,忽视了父母的恩情。这些人都是我宣讲对象。

我的父母至今依然健在,父亲今年82岁,母亲也已80岁了。他们这一生经历了数不清的艰难,吃尽了生活的苦。如今我们能过上这样的好日子,首先要感恩的,就是父母。若是有人不懂得回报这份恩情,我真的会感到非常难过。这也正是我坚持去做宣讲的原因。

我现在很幸福,父母年逾八旬,子孙满堂。

此外,我的宣讲内容还涉及环境保护、社会安全以及国家政策普及等多个方面。就以合作医疗这项惠民政策为例:根据国家规定,大部分人只需交纳380元或400元,但对于经济困难的家庭,个人只需承担35元或70元,其余部分全部由国家补贴。可即便如此,仍有人不理解,甚至抱怨说:“我去年交了、前年也交了,但一直没生病,钱不就白费了吗?”每当听到这样的观点,我觉得这些人的思想是落后的。试想一下,万一真的生病,需要去区县医院、地区医院,甚至转到拉萨的大医院治疗,医疗费用动辄几万。如果没有医保,所有这些开销都将由个人承担。而如果按时参保,哪怕总医疗费高达二三十万元,经过报销后,个人往往只需承担一两万元。因此,如果没有缴纳医保,一方面造成经济损失,另一方面会影响健康,甚至危及生命健康。这就是我在宣讲中不断重申的道理。

这是我们全家人在拉萨拍的合影

我和我妻子

如今的我,生活非常幸福。虽然已年过半百,但幸福感却与日俱增。我的父母年逾八旬,儿孙满堂,也很幸福。(中国西藏网 口述/央珠 撰稿/达次 桑吉 杨加才让)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。