这里的农家院为什么叫科技小院?

“中非科技小院”项目如何帮助非洲国家实现粮食增产?

带着这些问题,总台环球资讯广播记者日前采访了中国农业大学曲周科技小院团队。“五四”青年节前夕,这一团队荣获2025年中国青年五四奖章集体。

专访中国农业大学曲周科技小院团队

中国农业大学资源与环境学院副教授焦小强是曲周科技小院团队的负责人,长期从事绿色增粮技术的研究和推广。他介绍,中国农业大学曲周科技小院团队共有122人,35周岁以下青年110人,占比为90%。

焦小强:科技小院主要是让好技术走向千家万户,实现农民的增产增收。通过老师和研究生长期驻村,既培养了一大批懂技术、会经营、能管理的科技农民和科技带头人,又培养了一大批优秀的高素质的青年人才。他们爱农村、爱农业、爱农民,同时具有能够解决生产一线问题的能力。

焦小强介绍,曲周科技小院的创办离不开中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁多年如一日的长期坚守和精心呵护。

焦小强:2009年,张老师下定决心带着团队走出实验站,跟农民同吃、同住、同劳动,通过这种方式更好地知道农民到底需要啥、农民在生产一线到底遇到了什么问题。当地老百姓对我们说,你们这些老师和研究生给我们带来了科技,又住在了我们的农家院子里,你们就叫“科技小院”吧。大家都知道,“有困难去找科技小院”。

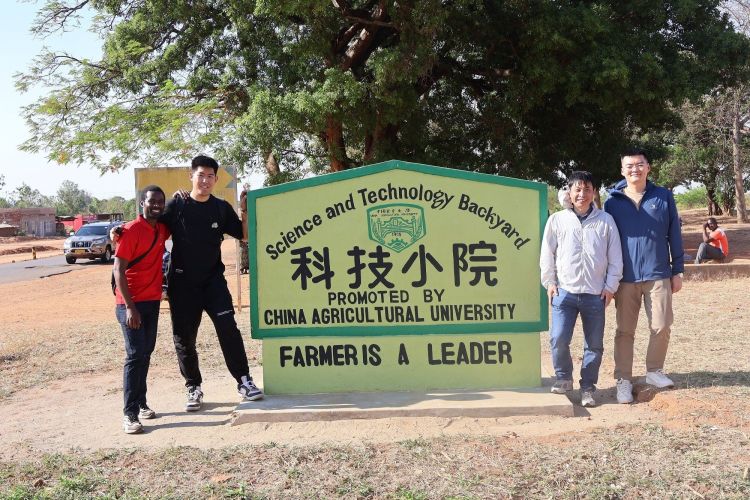

科技小院在中国成功运行10年后,“中非科技小院”项目2019年正式启动,从非洲国家招收农业专业留学生,用中国农业经验助力非洲农业发展。

焦小强:我们为非洲留学生设计了“1+1+1”的培养体系,第一年在中国,前半年在校园里进行理论学习,然后到曲周科技小院,学会从种到收的小麦玉米种植全过程的核心技术;第二年在非洲,能够独立地开展农户的实验和示范;第三年回到中国,进行毕业答辩。通过这种方式,确保这些留学生学得会,最关键的是在非洲能够用得上。

焦小强:我们已经连续7年从非洲13个国家招收了90多名留学生,到现在将近40名学生已经完成了学业。这些学生在非洲进行一年的实践,将科技小院模式和绿色增粮技术在非洲进行落地。

焦小强说,这些非洲留学生回国后,利用自己所学帮助农户改进技术,大幅提高了粮食产量。例如,马拉维的小农户之前每公顷的粮食产量只有2吨,去年在科技小院的帮助下,产量提高到8吨,让当地农户喜出望外。

焦小强:当地农民非常激动地告诉我,说他一辈子都没有见过如此大的玉米,这是中国农业大学带来的技术,让他今年有了一个好收成,一家子不再挨饿。每年我们都会收到很多农民的感谢信,他们都是发自内心感谢中国经验给他们带来的粮食增产增收。

来自马拉维的马达是中国农业大学留学生,正在攻读资源利用与植物保护的硕士学位。

马达:科技小院是一个强有力的策略,可以缩小研究和推广之间的差距,它使农民能够用上现代和改良的耕作方法,并迅速解决他们的生产问题。我在非洲时,通过提高玉米产量,对当地农民产生了巨大的影响。

马达说,毕业后,他希望成为中国和马拉维之间的友谊使者,将中国的好技术、好模式继续推广到马拉维。

马达:我想继续传播科技小院的知识,我想在传播技术方面成为中国人和马拉维人之间的桥梁,因为我从中国受益匪浅,有很多东西要与马拉维分享。我甚至梦想成为一名友好使者,可以在中国代表马拉维,也可以将中国技术带回马拉维,为我们国家的粮食安全提供保障。

李煜喆正在攻读植物营养学博士,他的研究内容是把科技小院模式更好地推广到非洲。

李煜喆:在曲周,我们建立了“一带一路”的中非科技小院集群。留学生在曲周学习了中国的技术,回到马拉维去开展“1351”的工作模式,就是调研一个村的生产问题,跟踪调研30个农户,监测50个地块,最终形成一个示范方。通过这样的方式,留学生将技术用在非洲,实现了粮食产量的提升。

对于获得2025年度中国青年五四奖章集体,李煜喆说,荣誉属于全体扎根乡村的青年。

李煜喆:作为科技小院的学生,这份荣誉的获得更激励了我要在农业一线继续发光发热,将好的农业技术服务于中国、服务于非洲、服务于世界的农民。把论文写在大地上,永远是正确且有意义的事情。

图片由受访者提供

采编丨孙伶俐

主持丨王新宇

制作丨杨晓蕾

签审丨安然

监制丨刘轶瑶

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。