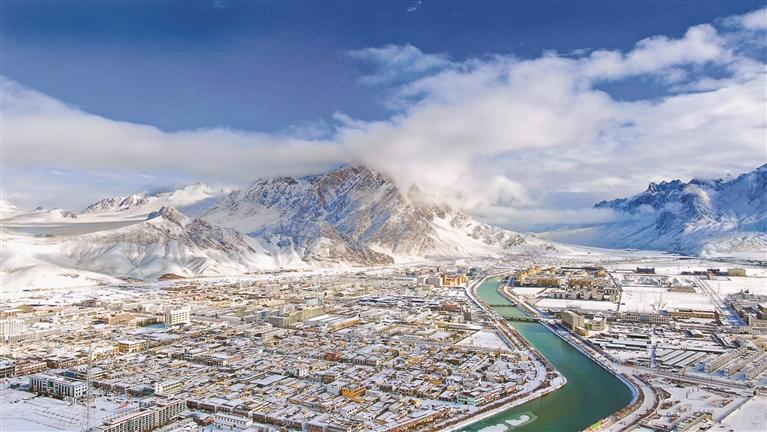

图为阿里地区狮泉河镇鸟瞰图(资料图片)。记者 洛桑旦增 达珍 永青 摄

冈仁波齐见证发展奇迹,玛旁雍错映照时代巨变。

60年来,在党中央的坚强领导下,阿里地区完成了从“苦瘠之地”到“高原明珠”的历史跨越。2024年底,阿里地区生产总值历史性突破百亿元大关,达到105.85亿元,规模以上工业增加值完成2.48亿元,固定资产投资完成126.66亿元,城镇居民人均可支配收入达到5.89万元,农村居民人均可支配收入2.02万余元。一产、二产、三产增加值分别达到10.7亿元、28.43亿元、66.72亿元。

如今的阿里地区,正以昂扬姿态在新时代新征程中书写着更加壮丽的篇章。

特色经济有活力

重点项目建设忙

在2024年日土县羊绒拍卖会上,随着拍卖师落槌声响,白绒山羊羊绒以每公斤1355元的单价成交,不仅创历史新高,更让现场养殖户的脸上绽开了笑颜。

这份喜悦的背后,是日土县及河北省援藏工作队对产业建设的执着和改革创新的魄力。从优质种羊品种改良,到邀请专家手把手培训科学养殖技术,从协助搭建数字化溯源体系提升羊绒附加值,到牵线搭桥对接区外高端市场、完善竞拍机制——一步步为日土白绒山羊产业“强筋健骨”。如今,当地白绒山羊存栏量16万只以上,连续五届绒毛品鉴暨产品竞拍活动累计销售羊绒227.87吨,销售额达6788.76万元。

从日土县草原走出的白绒山羊绒,串起了一条从生态养殖到高端市场的产业链,更承载着高原群众对美好生活的向往。不仅仅是白绒山羊,阿里地区的象雄半细毛羊、野血牦牛等特色品种不断提质增效,让阿里地区特色农牧业的发展根基愈发坚实,为经济高质量发展注入了强劲动力。

在平均海拔4700米的措勤县,冬季长达八个月,取暖成为人们生活中的一件大事。2024年10月,随着西藏自治区清洁能源集中供暖特许经营试点项目的落地实施,措勤县的供暖难题迎刃而解。该项目投资约3.14亿元,对原有供暖系统进行升级改造,新增供暖面积5.69万平方米,覆盖学校、医院、商铺及城区居民楼等共计29.23万平方米区域。

“过去,取暖基本靠烧牛粪、煤炭,屋里总是烟熏火燎。”土生土长的措勤县干部嘎玛央吉回忆道,“现在再也不用担心冬天了,每次回到家都特别暖和,炉子也光荣‘退休’了。特别是学校里的孩子们再也不用裹着厚厚的毯子上课了。”

措勤县的清洁能源供暖项目,只是阿里地区重点项目建设惠及民生的一个生动缩影。阿里与藏中电网联网工程正式竣工投运,终结了阿里地区长期孤网运行的历史,这条延伸至阿里的“天路”,让稳定可靠的电力源源不断通向千家万户,照亮了阿里人民的幸福生活。2024年,阿里普兰机场顺利通航,架起了阿里与外界沟通的新桥梁。新藏铁路前期工作稳步推进,将为这片土地带来更多发展机遇……

多年来,阿里地区始终将民生项目作为发展的重中之重。从基础设施建设到社会保障体系完善,桩桩件件都饱含着对百姓生活的深切关怀,2012—2024年共计投资1563.82亿元谋划实施事关长远、影响深远的重大项目2388个,让边疆群众切身感受到党中央的亲切关怀。

生态治理换新颜

绿色发展谱新篇

在平均海拔4500米的阿里地区,曾经的荒山戈壁换了新颜。

阿里地区狮泉河北山绿化工程是一项承载着改善生态、惠及民生使命的重点工程,计划在5年内完成生态修复4.1万亩。如今,工程正以肉眼可见的速度,让“绿水青山”的愿景在阿里落地生根。

“北山绿化工程是阿里植树造林的核心抓手。我们立足高原实际,分类施策,就是要让生态脆弱区逐步恢复生机。”狮泉河北山绿化指挥部办公室项目负责人贡觉加朗介绍,“工程建设内容主要包括植苗造林1910.5亩、保留原生草地544.2亩、封山育草269.8亩,以及完善灌溉、电力等配套设施。截至2025年8月,造林面积达2724亩,完成率100%。”

这片绿色能在高原扎根,离不开“适地适树”的科学选择。

班公柳,作为高原特有树种之一,因其易种植、耐寒、耐旱、成活率高的特点,成为雪域高原美化亮化、国土绿化的首选树种。而在班公柳的故乡日土县热角村,这片“高原柳”长成了“致富树”。

2022年起,热角村大力发展班公柳苗圃产业,全镇干部群众合力扩种,如今,镇里的集体与个人苗圃总面积达2600余亩,苗木保有量稳定在600万株以上,每年向外输送50万株移栽苗和扦插苗,苗圃累计营收超1200万元,班公柳真正“种”出了群众幸福新生活。

而班公柳的价值,远不止眼前的“经济账”。“以前村子光秃秃的,大风一刮,黄沙能埋到门槛。”热角村村委会主任索南顿珠望着村外的柳林感慨,如今树多了,风小了,村子的环境也越来越好了,这就是实打实的“生态账”。

热角村的实践充分证明,苗木产业既能鼓腰包又能护生态,还能让环保理念深入人心。基于这样的良好基础与示范效应,近年来,阿里地区进一步加大引导力度,鼓励全地区发展苗圃124个、约2.4万亩。

如今的阿里地区,处处绿意盎然。这令人欣喜的背后,是阿里地区多年来牢固树立和践行“两山”理念的结果。截至目前,阿里地区成功创建第四批国家级生态文明建设示范地区,创建自治区级生态文明建设示范县5个、示范乡镇23个、示范村居102个;自然保护地、生态保护红线、“三线一单”优先保护单元面积占比分别达54.69%、56%、95.47%,位居全区前列。

民生绘就幸福卷

阿里大地暖意浓

清晨的阳光洒满改则县日间照料中心,86岁的加姆拄着拐杖熟门熟路走进大门。“爷爷,今天煮了酥油茶。”护理员索南卓玛热情地问候,餐厅里早已坐着几位老人,喝茶聊天,一派其乐融融。加姆笑着坐下,很快融入老伙计们的家长里短。

“照料中心自2023年7月运营以来,已服务超2万人次。”改则县日间照料中心负责人多吉次仁介绍,“老人们每天只需花5元就能吃上营养餐,低保、特困及残疾老人可免费就餐,棋牌、健身、理发等全部免费,我们还会邀请县医院医生定期坐诊,为老人做基础检查和健康指导。针对独居、空巢、残疾老人,照料中心还提供贴心的送餐服务。”

医疗水平的提升,是阿里地区民生向好的鲜活见证。阿里地区人民医院前身是1955年5月成立的中共阿里分工委卫生所,2018年已成为集医、教、研、预防、保健、康复于一体的“三级乙等”综合医院,如今正朝着“三甲”目标全力冲刺。

“截至2025年4月,医院核定编制床位230张,拥有专业技术人员374人,开设急诊科、重症医学科、内科、外科、手术麻醉科等54个临床、医技和职能科室,成功开展新技术207项,填补空白408项,攻克难题103项,实施开颅、髋关节置换、腰椎固定等难度大、风险高的手术4677台次……这些突破,意味着群众‘在家门口’就能享受到优质的医疗服务。”阿里地区人民医院党委副书记、院长张小刚说,“以前很多复杂病症患者都需要转院,现在,随着医院医疗技术水平的提升,很多手术在本地就能做,极大方便了患者。”

而在广阔的农村牧区,医疗条件的改善同样显著。今年67岁的噶尔县扎西岗乡鲁玛村村医、全国劳动模范昂卓见证了这一切:“变化太大了!以前村里没卫生室,看病就在自家门前摆张桌子,设备、药品也不齐全。现在不一样了,卫生室规范整洁,各类药物一应俱全,血压计、测量仪等设备都配齐了,村民不出村就能享受医疗服务。”

截至2024年底,全地区各级各类医疗卫生机构达190个,医疗服务人员1137名,床位数1065张,分别是2012年的3.8倍、2.79倍和2.8倍,医疗条件显著改善……

夕阳西下,改则县照料中心的老人们围坐在一起,吃着热气腾腾的饭菜。窗外,远处的雪山在余晖中泛着金光。从马背信使到行政村实现通邮、通信全覆盖,从缺医少药到“小病不出乡、大病有保障”,60年的变迁里,阿里地区各级党委、政府把“人民至上”的理念,写进了每一个普通人的生活里。

正如当地老人常说的:“党的政策像太阳,照到哪里,哪里就暖洋洋的。”这份温暖,是孩子们课堂上的朗朗书声,是求职者手中的技能证书,是病人床头的康复希望,更是阿里大地上最动人的民生底色。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。