民族团结公园。

象雄古堡。

雄巴拉曲。

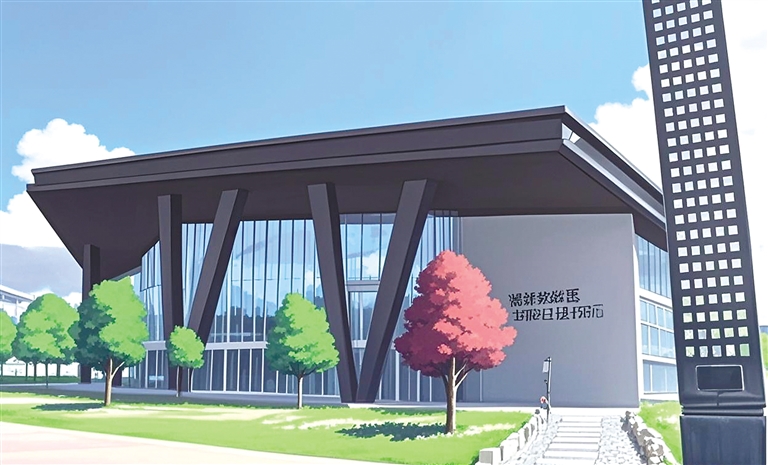

堆龙德庆区图书馆。

巴热村一户农家。

德吉藏家民宿一角。

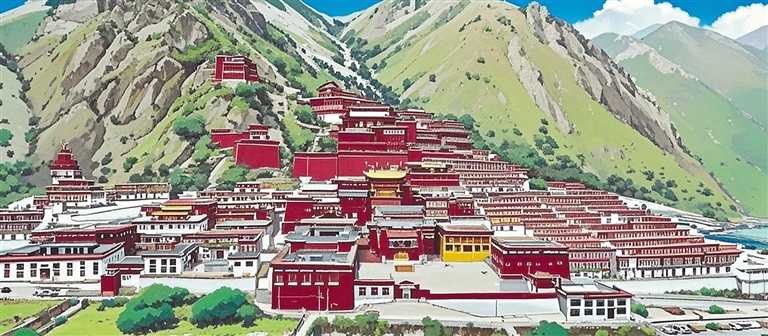

楚布寺。

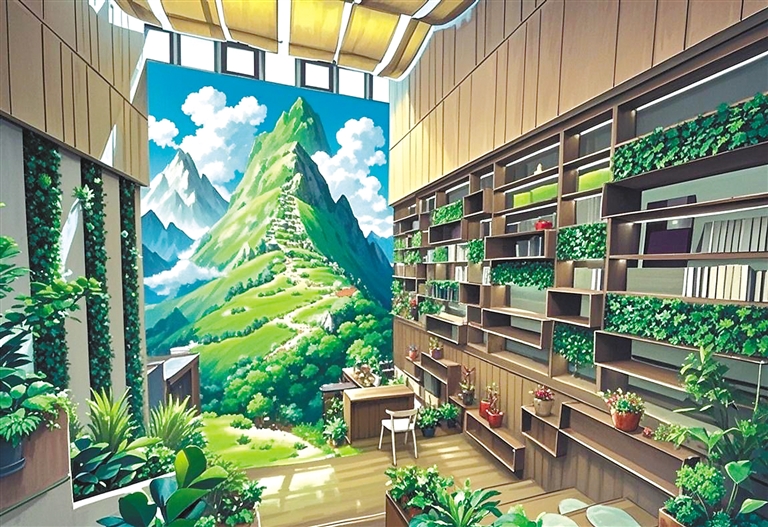

堆龙德庆区新型公共文化空间(Shadada CoffeeX新型公共文化空间)。

春日的午后,在拉萨市堆龙德庆区融媒体中心,旦增拉姆正在凝视着屏幕,按下图片生成键,屏幕上的风景好似突然有了呼吸——楚布寺的经幡、德吉藏家民宿的牦牛毛帘、雄巴拉曲圣泉的泉水等,在数字的世界里“活”了过来。

“我就是想以动画风格给大家展示不一样的堆龙。”旦增拉姆说。只见她又将照片导入AI图片生成软件内,AI自动识别图像元素——经幡的布料特性、水流的物理参数、建筑材质的反光数据。轻点“生成”按钮,1分23秒后,一张动画风格的Shadada CoffeeX新型公共文化空间的图片便呈现在眼前。重点不是技术,是审美把关,旦增拉姆指着屏幕上的失败案例:“AI把青稞田处理成糖果色卡通,把图书馆渲染成赛博朋克风格。我每天要调整无数次参数,就像教AI理解什么是藏地美学。”她用最现代化的数字工具,“描绘”着堆龙德庆区新的光影诗篇。

序章:高原的童话底色

清晨的堆龙河谷,青稞田泛着翡翠般的光泽,炊烟从农家土屋的烟囱里袅袅升起,与远山的薄雾缠绕成纱。这里没有奇幻的飞行城堡,却有着夯土墙上的斑驳光影;没有会说话的森林精灵,却有着云海翻涌时与风的密语。在堆龙德庆区,人与自然共生的哲学,正以最质朴的方式生长在这片海拔3648米的土地上。

第一幕:堆龙农家的田园叙事

在堆龙德庆区巴热村,拉宗家的院落如同从动画中拓印的定格画面。土黄色夯土墙上,挂着成串的风干奶渣,屋檐下垂坠的牦牛毛帘子被风掀起时,细碎的阳光便在地面上跳起碎步舞。儿媳妇坐在青稞垛旁,将新挤的牦牛奶倒进铜壶,奶滴坠落的弧线被朝阳投射在墙面,仿佛时光在此放慢了帧率。

院角的牛粪饼整齐码放成棕色方阵,几只麻雀在其间跳跃觅食,羽翼掠过时带起的细尘在光束中翩跹。铜质构件与木轴的摩擦声混着牦牛脖颈的铃铛声,交织成一首高原晨曲。这种无需修饰的生活场景,恰似《龙猫》里小月和小梅在乡间奔跑时,扬起的草叶与露珠的协奏。

第二幕:德吉藏家民宿的大地沉淀

德吉藏家民宿坐落在青稞田与溪流的交界处,白玛草编织的檐角如同被风梳理过的羽毛,在阳光下泛着温暖的金棕色。建筑外墙采用高原红土混合秸秆夯筑,墙面自然开裂的纹路如同大地的掌纹,每一道褶皱里都沉淀着时间的呼吸。

玻璃花房的穹顶由108根柔韧的柳条交织而成,正午阳光穿透时,在藏式羊毛地毯上洒下细密的光斑,宛如《哈尔的移动城堡》中苏菲擦拭的铜壶表面跳跃的金色碎片。客房内的牦牛毛挂毯以传统十字纹编织,月光穿过雕花木窗时,八瓣莲花的投影在墙面缓缓旋转,恍若某个魔法正在悄然释放。

第三幕:楚布寺的信仰图腾

始建于12世纪的楚布寺,主殿鎏金铜瓦在高原强烈的日照下如同流动的熔金。殿堂内保存的明代立体坛城壁画,历经六个世纪依然闪烁着幽微的光芒。当暮色浸染寺庙金顶,归巢的乌鸦群掠过步道,翅膀划出的轨迹与信徒手中转动的经筒弧线,在时空里完成了一场静默的对话。

第四幕:象雄古堡的桥畔时光

横跨堆龙河的象雄古堡桥,是近年以传统工艺复刻的藏式石桥。桥身由当地工匠用片石垒砌,灰白色岩块间嵌入的朱砂色条纹,如同高原岩层天然剥落的脉络。桥栏板上雕刻的八瓣莲花纹样,被经年累月的风沙打磨得温润如玉,偶尔有波玛村的村民牵着牦牛经过,铜铃声在桥洞间荡起回音,恍若宫崎骏动画中连接人间与云端的神秘阶梯。

晨雾弥漫时,青稞田的绿意顺着石板桥面流淌,几位藏族阿佳蹲在河边清洗土豆,水花溅起的瞬间在阳光下折射出细小的彩虹。桥墩处嵌着一块方形浮雕,现代匠人以吐蕃风格雕刻的牦牛图腾,牛角线条遒劲如山脉褶皱,蹄下踏着的云纹与堆龙河谷真实的流云遥相呼应。这座后建的桥没有千年古堡的沧桑,却以谦逊的姿态融入高原的日常叙事——当放学的孩童蹦跳着路过桥面石板,当转山归来的老人倚栏歇脚眺望雪山,它便成了宫崎骏画风中那类“看似平凡却暗藏神性”的存在。

第五幕:民族团结公园的多元拼图

樱花树环绕的团结亭,藏式斗拱与汉式飞檐和谐共生,八根朱红木梁分别雕刻着不同民族的吉祥纹样。春日午后,藏族老人在此小憩,孩童举着气球从回廊跑过,勾勒出一幅恬静温暖的画面。

长达200米的同心回廊,木质栏杆上镶嵌着藏文、汉文书法刻石。某个雨后的黄昏,水珠从廊檐滴落在青石板的凹陷处,叮咚声应和着远处传来的纳西族口弦乐,让这座建筑变成了一具巨大的自然乐器。

第六幕:图书馆的知识原野

堆龙德庆区图书馆坐落在团结公园东侧,赭红色外墙上的藏式梯形黑框窗,将高原的强烈日光筛成温柔的书页照明。这座2022年落成的现代建筑,檐角装饰的“巴苏”(藏式彩绘椽头)以青稞穗与雪莲图案交替排列,如同给知识神殿系上了一条民俗腰带。

三层高的中庭穹顶悬挂着牦牛毛编织的立体坛城装置,4586根染色牦牛毛从中心辐射而下,在穿堂风中轻盈摆动,恍若宫崎骏动画里悬浮的智慧星云。

二楼藏文典籍区的103个柏木格栅书格中,收录着拉萨老城区口述史影音资料、藏族大学生手绘的《高原植物图鉴》,以及农牧民捐赠的1970年的工分票证。每周三下午,78岁的洛桑老人会在此讲述他亲历的川藏公路修建往事,二十张藏式卡垫上坐满了听得入神的少年,窗外的云影掠过他布满皱纹的脸庞,如同为历史记忆自动翻页。

第七幕:雄巴拉曲的森林秘泉

在堆龙德庆区西北部的山坳里,雄巴拉曲冷泉从地底涌出,清冽的水流在花岗岩槽中蜿蜒成银色缎带。被当地人格外珍视的水源地,经年累月的哈达层层覆盖在石缝间,被水汽浸润成半透明的羽翼状。

每日清晨,牧民达瓦会背着柏树枝前来祈福,枝叶轻扫水面时激起的涟漪,惊散了倒映其中的雪山轮廓。泉畔湿地里的芦苇丛随风低伏,露出正在饮水的藏原羚,它们的犄角与远处高压电线塔形成奇妙的对位法——自然与现代文明在此达成微妙平衡。

三个放学归来的孩子蹲在石板边,用泉水冲洗沾满泥土的手,水珠顺着手指滴落时,忽然有斑头雁群掠过泉面上空。他们屏息凝望的瞬间,宫崎骏动画中常见的“万物有”气息,正从湿地里蒸腾的水雾中悄然漫出。

第八幕:新型空间的文化面包房

在上谷新城体育公园的格桑花海中,堆龙德庆区新型公共文化空间(Shadada CoffeeX新型公共文化空间)如同宫崎骏画笔下的魔法驿站。这座500㎡的玻璃盒子披着藏式檐廊外衣,檐角悬挂的铜质风铃叮当作响,将200万元政府与社会资本共织的“文化哈达”化作市民触手可及的诗意。这座“15分钟文化圈”的时空枢纽,未来将用拿铁杯里的奶泡星空与藏文书脊的金色光芒,重写高原城市的呼吸节奏。

尾声:现实土壤里的童话根系

当夕阳将德吉藏家民宿的白玛草檐角染成蜜色,当农家灶膛里牛粪饼燃起的炊烟升入星空——最动人的童话不需要魔法飞行器或会说话的动物。那些夯土墙的温度、青稞穗的弧度、经筒转动的匀速,以及不同民族交流时的笑声,才是真正永不落幕的人间童话。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。