位于河南蒙古族自治县的天津援建企业青海聚能活力源饮料有限公司瀞度水厂。天津援青指挥部供图

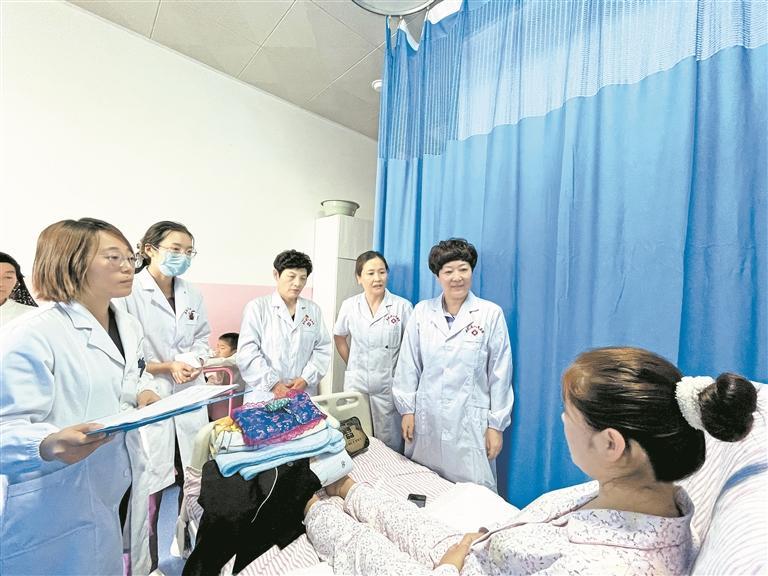

援青医生刘义环向病人询问病情。本人供图

窦松普在英语课上开展趣味活动。本人供图

“坐着地铁游青海”活动在天津地铁9号线市民广场站再次启程出发。郭靓 摄

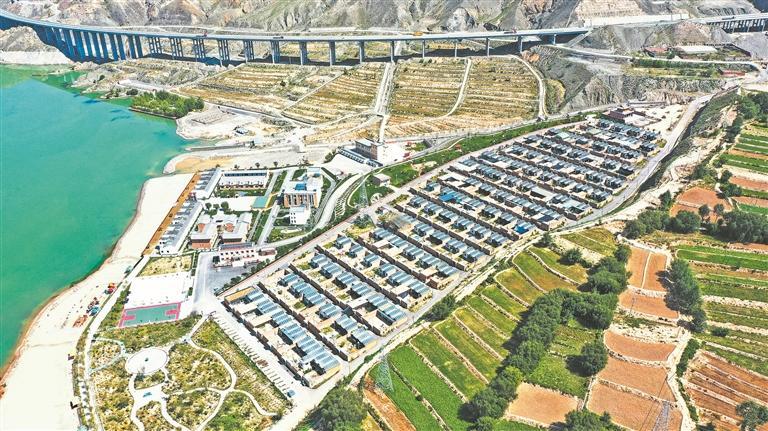

天津援建美丽的来玉村。尖扎县委宣传部供图

渤海之畔的天津与雪域高原的黄南,虽相隔千里,却因对口帮扶结下深厚情缘。天津市委、市政府把支援黄南藏族自治州作为重大政治责任,以高度的政治自觉和深厚的民生情怀,紧扣黄南经济社会发展实际需求,整合产业、教育、医疗等领域的优势资源,构建起全链条、广覆盖的帮扶体系,持续为高原发展注入强劲动能。

从教育“组团式”援青,为高原学子点亮知识明灯;到医疗专家扎根雪域,守护群众生命健康;再到产业项目落地开花,激活当地发展内生动力,天津以实实在在的行动,谱写着新时代对口支援的动人篇章。

山海育桃李,托举高原学子凌云梦想

6月20日,援青英语教师窦松普在黄南州中学高二(1)班组织学生听写单词,看到学生良好反馈倍感欣慰。

初到黄南,窦松普便面临教学难题:学生英语基础薄弱,高中教学难度大。为此,他挖掘学生长处,组织英语演讲比赛、唱英文歌等活动激发学生热情,还将地理、历史知识融入课程,拓宽学生视野。

同为天津援青教师的历史老师王新苓、化学老师张瑶瑶也在教学一线发光发热。当了解到本地教师因统编历史教材刚投入使用,网络上的教案课件零散,难以构建系统知识体系,导致教学难度增大的困惑后,王新苓立即行动起来。她借助思维导图将零散的课时内容串联整合,积极向本地教师推广高中历史“中华文化”“世界文化”等大单元教学模式。并毫无保留地分享自己在天津精心编制的大单元思维导图课件,帮助本地教师快速掌握新教材的教学要领。

化学老师张瑶瑶则采用分层教学法,将学生分为优秀、中等、基础薄弱三个层级,用A4纸打印不同梯度的题目发给对应学生。批改后,她会针对学生答题中出现的问题一对一讲解,引导学生梳理题目涉及的核心知识点,帮助学生查漏补缺。

自援青工作开展以来,天津市创新实施“团队式”支教帮扶模式,累计派出8批次共165名优秀教师奔赴黄南州,通过构建“团队带团队、名师带骨干、师傅带徒弟”的立体化帮扶体系,精准输送优质教育资源。

教育帮扶还体现在多维度创新实践中:两地携手设立“天津黄南班”与“黄南天津班”,历届学子在高考中屡创佳绩,交出亮眼答卷;天津市7所优质高校持续开展定向招生计划,每年为黄南输送25名本科新生,搭建起人才培养的绿色通道;黄南州新时代高级中学建设稳步推进,优质教育资源的辐射效应不断增强,让更多黄南学子在家门口就能享受前沿教育。

在支教实践的深耕细作中,援青教师们不仅以躬身实干的精神书写动人的帮扶篇章,更将天津先进的教育理念、创新的教学方法深植黄南教育沃土,为当地教育事业注入源源不断的发展活力,在青津两地架起一座跨越山海的教育连心桥。

仁心施妙术,守护基层百姓身体安康

6月21日,在尖扎县人民医院妇产科诊室,天津市滨海新区大港医院妇产科副主任、尖扎县人民医院院长刘义环正指导当地医生用多普勒胎心仪为一名藏族孕妇监测胎心。

她一边查看电子病历系统里的建档数据,一边向身旁的年轻医生讲解:“高原地区孕妇易出现妊娠期高血压,像这位孕妇BMI指数为28,要特别注意蛋白尿监测。”说着,她还拿出藏汉双语版的孕期营养指导手册,向孕妇示范如何通过调整饮食结构控制体重。

这样的场景,是刘义环援青工作的日常写照。她将天津先进的诊疗理念与当地群众的健康需求紧密结合,通过“传帮带”悉心培养当地医护人员,提升高原地区医疗水平。

刘义环说:“我们以‘精准帮扶、技术扎根’为原则,在医院管理、科室建设、人才培养等方面开展全方位帮扶,让先进医疗技术在高原开花结果。”

在援助黄南州尖扎县的过程,令刘义环最为骄傲的当属胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、儿童和危重新生儿救治中心五大中心建设。

受地理环境、医疗资源分布等因素制约,尖扎县急危重症救治一直是医疗服务的短板。

卒中病人可能因送医太远错过抢救时间,受伤的牧民在转院路上耽误伤情,难产孕妇、早产婴儿更是面临极高风险。以前,黄南急危重症患者只能长途转院,不仅路途奔波,家庭也常因高额转运费陷入困境,还可能因时间过长失去最佳治疗时机。

五大中心的建设彻底改变了这一局面。“在重点建设工作开展与系统培训后,成效显著。医院规范急诊科诊疗流程,并针对胸痛、卒中、创伤患者开辟绿色通道,可实现快速分诊、优先检查与紧急救治。目前,急诊科骨干医生熟练掌握急性心肌梗死和脑梗死溶栓治疗的适用条件、操作流程,并能妥善应对各类并发症,他们还掌握了心肺复苏、呼吸机应用、气管插管、除颤等技术操作要点,极大提升了医院急危重症救治能力。”刘义环如是说。

如今,黄南州百姓在家门口就能获得高效急救,告别长途奔波的风险,极大降低致残致死率,阻断因病致贫风险,真正实现“大病不出县”。这份医疗保障,稳稳托住了高原群众的生命健康。

除五大中心建设外,天津市持续以多元化举措为黄南州卫生健康事业“输血造血”,全方位提升全州医疗卫生服务水平。通过“名医进黄南”、援青专家坐诊等形式,让优质医疗资源下沉一线;依托项目扶持、人才培养和专科建设,为当地留下带不走的医疗力量。目前,天津已累计选派7批共41名涵盖各临床学科的医疗骨干。值得一提的是,天津在6个援青省市中率先建成高原病研究所,实现黄南州医学研究所零的突破。

协作兴产业,点燃区域发展奋进曙光

6月23日,走进夏日的黄南藏族自治州尖扎县昂拉乡德吉村,清澈的黄河水缓缓流淌,整齐的民居点缀于葱茏绿意间。

“现在正是旅游旺季,靠着黄河的好风光,家家户户开起农家乐,吃上了‘旅游饭’。这份好日子,离不开天津援青干部的帮助!”德吉村第一书记钱伟谈及村庄变迁,言语间满是感激。

2016年9月以前,德吉村村民世代居住在浅脑山区,破旧的土坯房、崎岖的山路、肩挑背扛的取水方式,以及不稳定的电力供应,构成了生活的底色。看病难、上学难,更是横亘在村民面前的现实困境。

为彻底改变这一局面,尖扎县提出“山上问题,山下解决”的发展思路,将易地搬迁作为重要突破口。尖扎县投入近7000万元,助力251户946名村民完成集中安置。其中,1185万元天津援建资金在村庄整体规划建设、后续产业培育方面发挥了关键作用,为德吉村的蝶变注入强劲动能。

尖扎县尖扎滩乡的来玉村,是天津帮扶的又一典型。

来玉村村民曾因地处海拔3400米高原而生活困苦,2019年整村搬迁后迎来新生。2020年,天津市投入160万元修缮村民庭院、完善广场设施,140万元建设德吉村到来玉村的连通道路以及附属设施。随后投资修建帐篷营地、自驾游营地和观景台等基础设施,更好满足来玉村旅游开发。

目前,来玉村全力打造“黄河民宿第一村”,民宿、旅游、光伏、采摘、服装加工等五大产业蓬勃发展,成为尖扎乡村旅游新名片。

德吉村、来玉村的华丽蜕变,正是天津市推动黄南文旅产业升级的缩影。

不仅如此,天津市深挖黄南州旅游资源潜力,突出自然与文化“双生态价值”,制定《黄南州高质量打造青海国际生态旅游目的地“东南门户”实施方案》,通过开展文旅活动、专题宣传和项目建设等专项行动,积极推广黄南州优质旅游资源,在青甘旅游大环线上补足黄南州这一环;并且与携程等知名旅游企业合作推出特色旅游路线,推动“探秘神韵黄南”天津首发团成行。

津黄两地协作构建长效合作机制,双向奔赴共塑品牌。开展“春雨工程”“名家进黄南”活动,邀请文艺名家举办演出、笔会、书画展等文化活动。同时,在天津举办“黄南文旅资源推广月”,开展系列推介活动;连续三季推出“坐着地铁游黄南”,在多城地铁开通“黄南号”专列,联动交通枢纽、商圈展播文旅宣传片,实现黄南文旅品牌广泛传播。

渤海潮涌映初心,雪域同心谱新篇。津黄携手跨越千里,以教育铸魂、医疗固本、产业筑基,书写对口支援生动答卷。这份山海情谊,正照亮黄南振兴发展之路,未来也必将续写更多精彩。

手记:千里援青路 山海共情深

从渤海之滨到雪域高原,天津的帮扶足迹里,藏着太多温暖而厚重的故事——是校园里教师俯身辅导时,孩子眼中闪烁的追梦光芒;是医院诊室中,医者对患者病情持久的关注与耐心讲解;是乡村田野间,产业发展带动乡村振兴的蓬勃希望。教育铸魂、医疗固本、产业筑基的实践,最终都化作山海携手的深情,在雪域高原写下共同发展的生动答案。

在尖扎县人民医院妇产科诊室,藏族孕妇接过藏汉双语的孕期手册,对援青医生刘义环露出信任的微笑。所谓“医疗固本”,从来不只是技术和设备的输送,更是这些把他乡当故乡的医者,用日复一日的坐诊、手术、带教,把稳稳的安心种进群众心里。

援青最让刘义环欣慰的成果是五大中心的建立。就像在基层织就一张生命急救网,胸痛、卒中、创伤等急危重症患者在县医院就能得到及时救治。“关键时刻能救命”,这正是医疗帮扶最实在的价值。

采访中,最触动人心的是那些藏在细节里的坚守。英语教师窦松普的办公桌上,压着学生的感谢信,字里行间满是对他英语歌课堂的喜爱;历史教师王新苓的电脑里,存着为本地教师分享的思维导图课件;化学教师张瑶瑶的抽屉中,整齐码放着给不同层次学生设计的习题纸条,仿佛能看见她俯身讲解时的耐心模样。这些带着温度的细节,正是165名天津援青教师日复一日默默付出的缩影,他们在高原播撒的知识火种,正悄然燎原。

德吉村与来玉村的蜕变,恰似一部鲜活的现实版“变形记”。步入村中,一排排新居鳞次栉比,洁净的村道蜿蜒伸展,串联起家家户户;文化广场上,孩童们的嬉笑声清脆响亮,不远处的黄河碧波荡漾,游客或驻足拍照,或选购尖扎牦牛肉干、黑青稞饼干与传统手工艺品,一派热闹祥和。

从“住有所居”到“住有优居”的跨越,从“愁吃穿”到“忙经营”的转身,村民们的日子里,写满对未来的笃定,也凝结着对口帮扶播下的希望。

采访时遇到的援青干部,聊起黄南的风土人情,熟稔得像谈论自己的家乡。他们说,初来时总念着渤海湾的潮声,如今反倒听惯了高原的风声。这让人体会到援青真正的意义:它从来不是单向的奔赴,而是双向的融入;不是短暂的停留,而是把根扎进这片土地的长久坚守。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。