当采诗官摇着木铎,漫步在中原的民间阡陌、耳畔传来悠扬的不知名小调时,当格萨尔传唱艺人在梦中得到神启、吟唱着高原上这位英雄人物的传奇时,他们也许并不会想到,两种旋律在数千年后的今天,融合成为一种新的艺术作品——舞蹈史诗剧《诗经·格萨尔》。

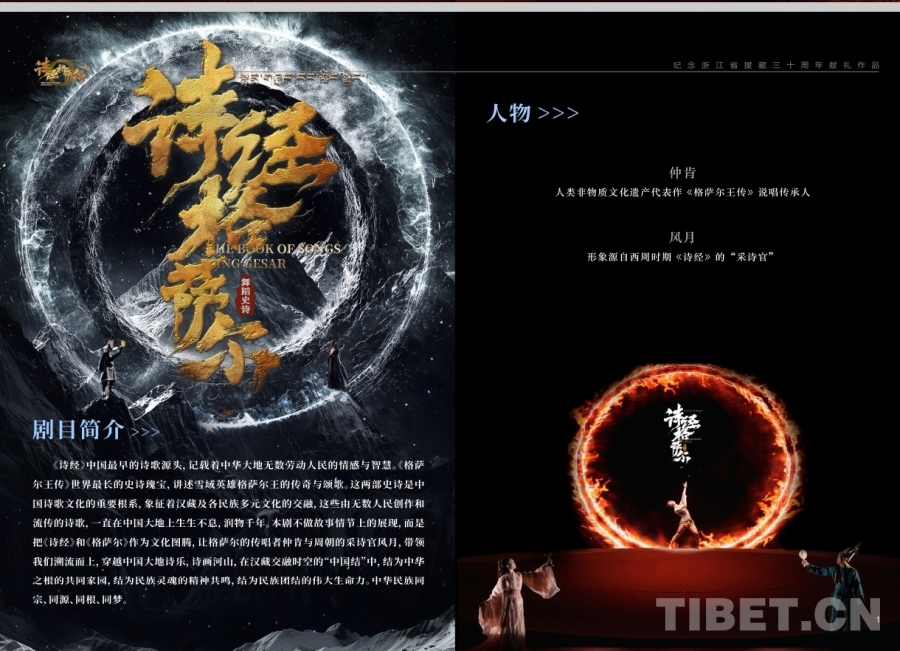

图为舞蹈史诗剧《诗经·格萨尔》剧目简介 制作方供图

这部融合了《诗经》与《格萨尔》两大文化瑰宝的剧目,以中原地区最古老的诗歌总集《诗经》和目前世界上最长的史诗《格萨尔》为蓝本,创作出一部瑰丽雄壮且充满想象力的作品,将深厚的中华文明精粹进行了精巧融合和诗意表达。创作过程中,《诗经》和《格萨尔》两部作品中相同、相似、接近的图腾、乐器、歌舞、生活习性等文化元素被巧妙串联起来,以“同、融、美”为意象连接点,通过数字手段打造的绝美舞台效果,真正实现了“美美与共”。

“我们从地理的角度上看到了高原和中原的关系,看到了《格萨尔》英雄史诗的诗性,也看到了中原山水河山的地脉,两者之间存在一个共融点。从高原走到中原,本身就是一条水路,也是一条文化之路。”导演刘洲铭在接受采访时认为,这部剧是“去情节化”的:“不能用尺度来衡量,而是应该用维度去理解。剧中,雪山、高原与中原的文化链接、地脉链接,表现各民族文化的天然融合。”

全剧分为“源、路、梦”三大篇章15幕,剧中的舞段既有取材于《诗经》的女子群舞《蒹葭苍苍》,也有凸显格萨尔王英雄气概的《格萨尔王》和《英雄足迹》,以及引导人们积极向上的《凤凰于飞》。观众可以近距离地领略展现农耕文化、体现天人合一宇宙观的《其耕泽泽》,以及体现民族融合的《悠悠我心》《茶城欢歌》《鼓舞中华》等作品。“梦要找到出发点源头,路是链接,所以它是一个循环。”刘洲铭这样理解篇章间的关系,但15幕舞段中,“同、融、美”的理念始终贯穿其中。

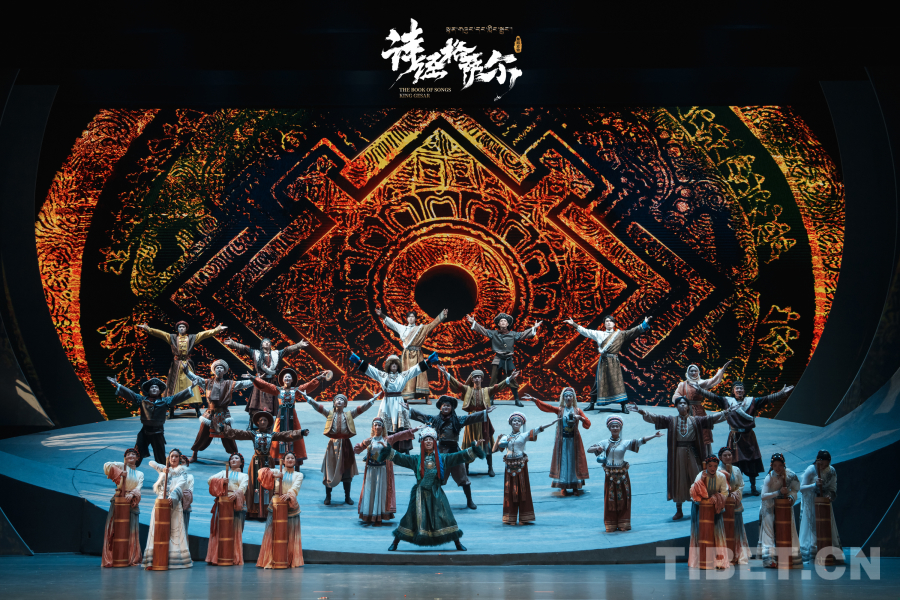

图为《诗经·格萨尔》剧照制作方供图

“同一条河、同一条路”,演出中,“水”作为抽象概念为舞台美学增加了生命的张力,也隐喻着发源于青藏高原、丰润了中原大地的长江黄河是高原与中原共同的母亲。“路”是地理意义的连接,也是心理上的链接,一条“茶马古道”将中原与边疆系在一起,使中华文化在相互联通与交织中愈加强韧。在对农耕文明的演绎中,《其耕泽泽》将“融”具象化。这一幕中,牦牛与水牛仿佛从远古的田野中走来,空间不同,却能够相互凝视。由演员扮演的稻草人,以及爬犁、簸箕等道具,则展现了两地农耕文化的融合,在一定意义上扩充了剧目的美学维度。丰收时,鼓声喧天。中原的腰鼓与高原的藏鼓齐奏,同时擂出中华民族昂扬的气势。

《诗经·格萨尔》表演中水的意象应用制作方供图

《诗经·格萨尔》更是多重美学的诗意组合:文学之美、舞蹈之美、舞台之美......女子群舞《蒹葭苍苍》《桃之夭夭》叙述着《诗经》中的女子多情,舞者手部和腰部的动作轻盈秀美,整个舞台都温柔起来;凸显格萨尔王英雄气概的《格萨尔王》和《英雄足迹》则雄壮高亢,气势恢宏。柔美与壮美在舞台上交替上演,张弛有度,美的盛宴不过如此。

图为《诗经·格萨尔》剧照,柔美与壮美的结合 摄影:王淑

“同、融、美”不仅在舞台上贯穿始终,舞台下的演绎更加生动。创作中,既有来自其他省市的专业团队,也有西藏优秀的文艺工作者和民间艺人,在众多主创人员的共同努力下,这部剧无论是编排还是演出,都达到了相当高的艺术水平。

特邀编导陈伟科与西藏歌舞团一级编导向阳花老师共同合作,完成了剧中4/5的舞段创作。陈伟科告诉记者,向阳花导演每次都会在排练之余约他喝茶,“我也会借这个机会,向这位舞蹈界的前辈请教很多关于民族题材作品创作的问题。”两人一边喝茶,一边讨论西藏的人文环境与风土人情,对于艺术共同追求和对作品的责任感让他们缔结友谊。“伟科导演是个好学之人,总在百忙中抽时间与我探讨民族舞蹈创作和本剧发展方向以及作品中哪些需要特别注意的关键点,以及当地人文环境与风土人情。在他的身上让我看到了才气与个性,更让我看到了在才气与个性之外仍能保持的谦逊态度。”向阳花老师在给陈伟科导演发送的千字微信中如此写道。

4月29日,《诗经·格萨尔》在拉萨落下帷幕,即将迎着观众的期盼,到更多地方演出,让这部镌刻着中华文化基因的剧目,从高原走向中原,从中原回归高原。(中国西藏网 记者/王淑 赵钊)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。