惊悉陈庆英老师骤然离世,感觉到一种特别的空寂和悲痛。前尘如梦,而诸般缠绵自有难以忘怀者,思绪万千,夜不能寐。追忆点点往事,仿如昨天,而岁月不居,似乎只是一转眼的工夫,就走过了几十年的光阴。

早在40年前,我就与陈老师结识了。1982年,我留校在中央民族学院藏族研究所工作,这是学校新建的研究机构,陈老师是1981年进所。那些年,我们都是独自在京,自然来往很多。他喜欢开夜车,白天几乎都会到我们的集体宿舍聊上一阵,天南海北,无话不谈,藏族历史研究是主要的话题。我见过他把酒言欢,激情勃发之际,也见过他落笔疾书,凝神专注之时。他不喜夸夸其谈,但是谈起学术,眼中则炯炯有神。还记得他与几个所里的同事从萨迦寺调研归来,神采飞扬的报告,很好地诠释了何为“文本参考与田野调查齐现,学术研究与现实关怀并举”。

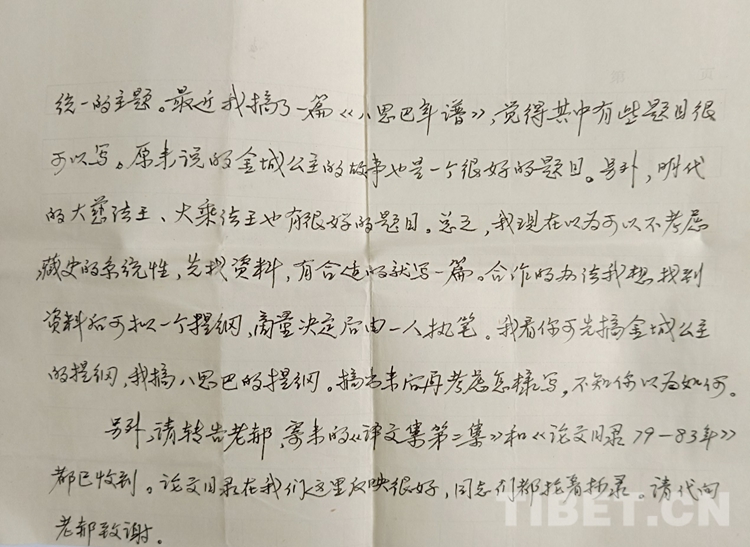

记得我大学毕业刚到新单位,人生地不熟,加之原来沉浸在“文学梦”中,现在陡然转到藏族历史研究,所谓基础不牢地动山摇,困惑加不适,可想而知。陈老师在聊天中得知我的情况后,谈到文史不分家,自己对文学也很有兴趣,与青海《瀚海潮》编辑很熟悉。这样,我遇到一个学识渊博的良师益友,聆听指教,何其难得。在陈老师的鼓励和帮助下,我在惶惑中尝试把历史与文学结合起来,与他合作发表了历史故事新编《长安和亲》《香波山奇遇—吐蕃聂墀赞普的故事》等,平稳地完成了专业变动的过渡期。后来,他离开中央民族学院到青海社会科学院工作,我们之间仍坚持信件往来,得到他很多帮助。每一次通信,我们谈得最多的都是学术。在某次回信中,他谈及下一步合作的工作,特别提到“至于今后如何搞,我想原来定的历史故事新编计划似乎是太大了一点。主要从藏族史的系统性考虑,而没有考虑到现实的需要。所以我想还是先写主题符合现实需要的题目,写歌颂民族团结、文化交流,国家统一的主题。最近,我搞了一篇《八思巴年谱》,觉得其中有些题目很可以写。原来说的金城公主的故事也是一个很好的题目。另外,明代的大慈法王、大乘法王也有很好的题目。总之,我现在认为可以不考虑藏族史的系统性,先找资料,有合适的就写一篇。合作的办法我想找到资料后,可拟一个提纲,商量决定后,由一人执笔。我看你可先搞金城公主的提纲,我搞八思巴的提纲,搞出来后再考虑怎样写,不知你以为如何。”

图为上世纪80年代,陈老师的一封信(喜饶尼玛提供)

从短短的通信中可见,他的认识与格局是何等高远。

陈庆英老师著书立说,成果丰厚,为人忠厚谦逊,为师诲人不倦。当年在藏学所,我开始科研尝试的论文从选题到完稿都得到了他不厌其烦的帮助。

后来,我们虽不在一个单位,机缘巧合,见面的机会并不少,请教的机会也很多。1996年,陈老师到中央民族大学担任博士生导师,参加学生的复试、开题、答辩,再加上我们同为中国藏学研究中心学术委员会历史组委员。有段时间,我们还一起参加北京市政协的一些会议,私底下接触也很多。他是一个稳重谦逊睿智的长者,经常是话虽不多,但总是一针见血,直指关键处,让人豁然开朗。藏学研究院的同学说陈老师的评论不恼不怒,温文尔雅,却引经据典,恰如其分,循循善诱,事半功倍。

在后来持续的研究中,我曾多次向陈老师请教。他对我选择民国时期的西藏地方作为研究对象,颇为赞同,并告诫要“咬定青山不放松”。他经常给我提供一些新的研究信息,提出建议,给予我很大的帮助。如他认为雍和宫堪布贡觉仲尼是个值得关注的历史人物,“你已经有了研究,应该继续深入”,还专门提供了一些资料。后来,他写了一篇相关文章,草稿初成即发来让我先睹为快。他的文章思路开阔,视角独到,以点及面,读来颇有启迪。

40年来,他一直是我身边倍感温暖的长者。他不仅仅是教人做学问,更是教我为人之道,朴素厚实,真诚而不伪饰。如他在台湾地区讲学时,曾激动地专门发来电子邮件,叮嘱我一定要争取机会去一段时间,亲眼见见那些第一手的档案,对我的研究必定有特别的帮助。还有一次,他提到“我前不久参加匿名评审一篇文章,里面很多地方参考了你的文章,却没写出处,我提了意见。但是,发表时好像还是没有明显修改。年轻人也不容易,我已经批过了。这种事,我遇得多了,不必在意”。其宽厚善良足见,如春风化雨,润物无声。

人事代谢,必有去故之悲。“离恨恰如春草,更行更远还生。”尊敬的陈老师一路走好!(中国西藏网 特约撰稿人/喜饶尼玛 )

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。