她叫阿妮,藏族,天主教徒。

她叫次仁白珍,纳西族,藏传佛教徒。

图为去做礼拜路上的阿妮。

今天是星期天,阿妮早早地就换好了一身干净衣裳,发辫也梳得光滑鲜亮,牵着女儿妮娜汇入步履匆匆的人流,朝着村头的教堂走去……和阿妮一样,对于上盐井村的绝大多数村民来说,今天,是真正意义上的“礼拜天”……

蓝天白云下,金顶红墙的寺庙里传出喇嘛低沉浑厚的颂经声,转经筒没完没了地转着,酥油灯永远不灭,磕长头的身躯一次又一次的俯下……藏传佛教仿佛流淌在藏族人的血液里,从出生到死亡,一刻也不能缺少,这画面已经烙印一般打在人们的心里。

图为盐井教堂。

可当初偏偏有这么一个地方,在西藏最边缘的澜沧江峡谷中的一个小村庄里,有一小部分藏族人选择接受了上帝的福音,成为天主教徒。而今150多年过去了,这个村庄80%的人跟阿妮一样,选择或是传承了同样的信仰……在被佛教精神完全浸透的西藏,这座唯一的天主教堂,如同浩瀚大海中的一叶孤舟,风雨飘摇一个半世纪,几经风暴雷击,竟顽强地撑了过来……

十月的盐井正是收获的季节,金灿灿的玉米和圆润饱满的核桃铺满了每家每户的房顶,树上的水果吃不及,石榴、苹果和梨掉了一地,路边的小孩人手一支弹弓——用来打树上的果子吃。动作慢的人家还在地里收割玉米、抢先一步的人家已经在将晒干的玉米放进脱粒机了,而运核桃的汽车、马帮则已经上路。农忙中的盐井一派热闹欢腾景象。

图为阿妮家的火塘。

坐在阿妮家的火塘前,看着她进进出出忙着做午饭。火塘正中是瓷砖镶成的十字架,对于习惯了将佛像和藏族人联系在一起的我们,这多少有些不同寻常。

阿妮和丈夫都是天主教徒,正像他们是从父母那里接受的信仰一样,阿妮八岁的儿子荣生和五岁的女儿妮娜也已经受了洗。

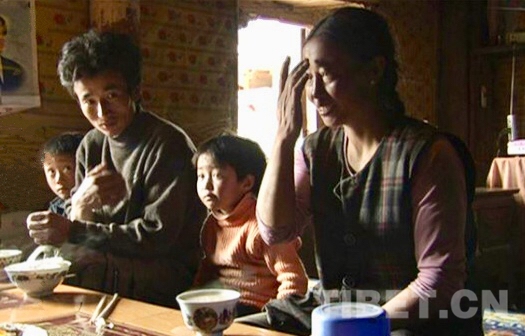

全家人围坐在餐桌前,桌上是一盘青椒炒土豆、几个煮玉米、一锅米饭。午餐很简单,但每顿饭前的祷告决不含糊,连荣生和妮娜也像模像样地用小手在胸前划着十字。全家人在耶稣的注视下进餐,桌子的右上方就是神龛,上面摆满了耶稣家族的圣像,但更多的却是毛主席像。

图为阿妮一家的饭前祷告。

我问阿妮:“你们信仰天主耶稣,可为什么还要放那么多毛主席的照片?”

阿妮不假思索地回答:“第一是毛主席,他为我们带来那么好的生活条件,所以我们很喜欢,第二才是耶稣。”

“你们全家都信天主教吗?”

“是的,父母的父母都信天主教,所以我们就跟着信。但生活中天主没什么帮忙,都是毛主席帮我们。”

“那为什么饭前祷告要感谢上帝,却不是感谢毛主席?”

“以前父母就是这样传下来的……”

盐井开教以来,前几代教徒是受天主的恩惠而填饱肚子的,他们的饭前祷告肯定是真心诚意的,而到了阿妮这一代,用阿妮的说法,天主并没有帮他们什么忙,饭桌上的菜都是毛主席给的,那饭前祷告也就只是个习惯而已了。阿妮并没有错,感谢毛主席赐给我们食物!

阿妮率真的话语多少让我们有些意外。但其实就像最初为了生存成为天主教徒的那批孤寡乞丐一样,百姓的信仰选择有时候就是单纯而现实的。

图为收获的盐井。

夜幕已经降临,阿妮一家和前来帮忙的邻居还在剥玉米,干完这些活就该到盐田去了,她已经好些天没去背盐水了,家里的九块盐田闲置有一段时间了,要知道,盐巴才是他们收入的主要来源啊。阿妮和丈夫每天辛辛苦苦地干活,为着他们的一个目标奋斗着:

“现在生活没有什么困难,只是我们想盖一栋新房子。”

“一栋新房子要七、八万元,我们一年的收入有一万多块,吃饭要用掉一部分,所以可能要借一点钱。得准备两三年才能盖个漂漂亮亮的房子。我们现在的房子只有15柱(藏式房屋民间的一种计算单位),新家要有25到35根柱子。”(中国西藏网 文、图/陈丹)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。