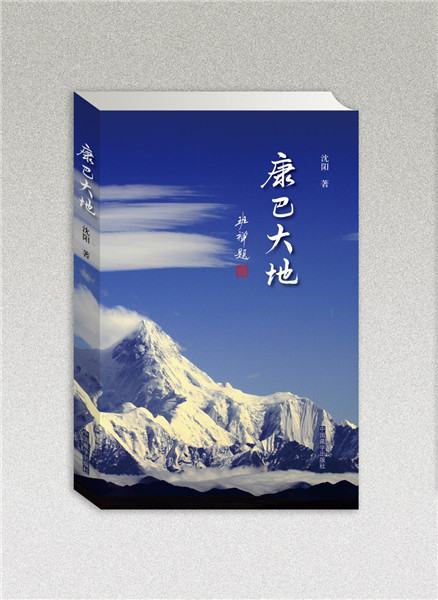

有幸编辑了沈阳先生的散文集《康巴大地》,对于他的作品我不陌生。但当新书捧在了掌心,淡淡的油墨味,清清的康巴风,浓浓的乡土情……我禁不住一读,再读,断断续续地读,感动、回味、思考,模糊的印象变得逐渐清晰。我仿佛看到了“散落在优美田园中的鲜艳夺目的道孚民居”,也听到了作者怎样用心“拾掇川西梨花下的乡愁记忆”,怎样站在秋天的金沙江畔,聆听“水拍两岸的声响”,怎样游历在康巴的热土上,拨开岁月的尘埃,从一缕缕阳光中捡拾光阴的物语,找寻时光之前的一些细节……

作者的作品和他的人一样,始终接着地气,一步一个脚印,一步一滴汗水,心随意动,意随心走。他用那特有的视界和感受方式,把康巴的每一处风景都尽收眼底,康定情歌、川西梨花、丹巴碉楼、茶马古道、岚安古寨、贡嘎之冠、霍尔文化、道孚油菜、康北粮仓、唐蕃古道、松茸之乡、香格里拉、云上理塘、川藏古道……文字朴实无华,语言简练精巧,直接地体现出他的生命追求、人格品位和审美理想。同时,让我闻到了久别的泥土香,感受到清新的乡土情。

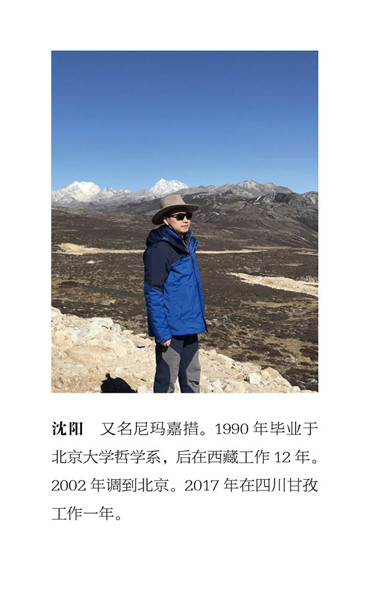

作者在西藏工作了十二年,他字里行间充盈着对藏区、藏族人民的深厚感情,吸引着读者的心。全书24篇散文,篇篇都在吟唱康巴的山、康巴的水、康巴的人。作者对藏区的一草一木是那样地熟悉,给它们注入了灵气,这样的景致怎能不叫人心动?读沈阳的作品,心神会情不自禁地沉浸到他笔下的纯朴的大自然中,仿佛那些神奇、壮丽的大自然奇景就在眼前,触手可及,只是我们太过忙碌,没有太多时间去感悟领略;亲情友情也常伴身边,只是我们没有在意这种其乐融融的甜蜜和幸福。不难看出,那块鲜有污染的净土,也是作者情思的净土。

白玉村庄,见本书第186页

作者拥有人类学的知识,使他能够在较深的层面上去发觉和认识他所观察和体会到的许许多多的事物和现象,这是他作品的独到之处。面对高原壮丽的风光,作者静下心,带着怀念、向往和执着,带着与卫藏、安多、周边以及内地相互比照、重新审视、谱系分析的视野,带着对每一次旅行的期待和对每一个发现的惊喜,尽力挖掘其人文沉淀,力求写出山水的文脉,写出乡土的底蕴,从中探溯藏民族文化的内涵价值及其对于当代人类的意义。作者将笔端触摸于现实中,使康巴大地许多不为人关注的人文、地理、历史、风俗等获得揭秘和传扬,言之有据,涉笔成趣,调侃中透着对现实的思考和对已过时代的眷恋。“郭达山”是否真与三国时代诸葛亮的部将“郭达”有关;小小的康定城为何会出现五种宗教并存的现象;丹巴是汉语新造词吗……处处闪现着人文关怀的光彩。

作者出生在内地,扎根在西藏,以日喀则为精神的家乡。康巴大地上与家乡一样的风土人情,总是撩拨他对故乡的眷念,作品中时时流露出他浓浓的乡土之恋。语言里虽然没有一句华丽的词汇,但写出了他对故乡那种如丝如缕的情结,那么真挚、诗意。“丹巴藏寨,为我们留住了最美乡愁。丹巴归来,乡愁的情愫却在心里徘徊”(《山岩上的丹巴,守望最美乡愁》)。“我的家乡日喀则跟色达的海拔高度几乎是一样的,心里突然有了一种暖暖的温度,色达再也不是一年中那副遥远而冰冷的模样”(《色达,白色冰原上的金马》)。“心在,路就在。无论你在哪里,回家的路其实并不遥远”(《盛德白玉,回家的路并不遥远》)。川西梨花寄予了当年不知愁滋味的情绪;与家乡一样的海拔高度使心里充满了温暖;通往家乡的路唤起对家乡、对母亲深深的眷恋。作者以平实的笔触穿缀起至情至性的人生居所,发掘潜藏在乡土情谊中的真挚与心酸,清流汩汩情如许,让人切身感受到故乡乃是生命之源,精神之源。“让爱伴着走天涯”,也许,这是作者创作的动力和源泉,有爱有望的人生才更有意义和价值。

格萨尔说唱艺人俄真卓玛,见本书第119页

作者笔下的康巴大地一草一木总关情,一山一水皆育人。他感叹,“殊方未远,原来他乡是故乡。无论对中原地区还是对卫藏地区来说,康巴这个曾经的边地,已经不再那么遥远”。作者通过对康巴大地风物和掌故的描述,再现了藏区物质生活和精神生活的面貌,将自己对在经济的高速发展和市场的强力冲击下,康巴藏区如何发展的思考和搜集,不着痕迹地织进他灵动的高原风土的描述中,自然巧妙,毫不刻意。康巴大地的平凡事在他的笔下生花,一字一句像是从心底流出来的,是感情的流溢和飞溅,没有风花雪月的情调,没有华丽辞藻的堆砌,也没有无病呻吟的装腔作势,而是真实地再现生活、反映生活,透视民众生活愿望。

这一篇篇散文,是作者以丰富的生活阅历与广博的学识修养熔裁出的文化精品,充溢着敏锐而纤细的艺术感受,有着邈远而深挚的情致,有着独特的认识价值和审美情趣。让我们一起分享共勉,一起为作者喝彩,一起期待他挖掘更深更广的题材,以自己独特的创作风格,写出更多让读者赏心悦目的上乘之作。

(中国西藏网 文/南加才让)

购书请扫二维码

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。