【人物介绍】

王藏江,河南林洲人,本科文化,1974年12月入伍,大校军衔,原任武警某部参谋长等职。戍边西藏30余年。2007年退休后进入翰林国画院,师从山水画家陈乃健和工笔画家屈龙搏,形成了独特的西藏雪山山水画风格,在省市各种展览中多次获奖。尤其技法独特的西藏蓝天白云,给人以心旷神怡的艺术享受。现为西藏美术家协会会员,西藏黄河诗书画院副院长。

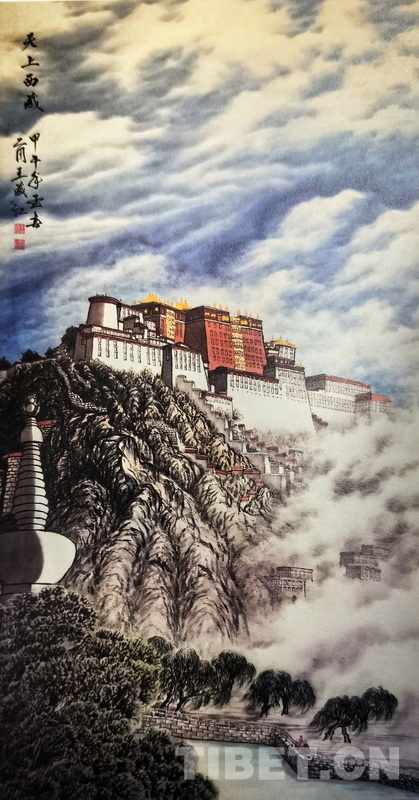

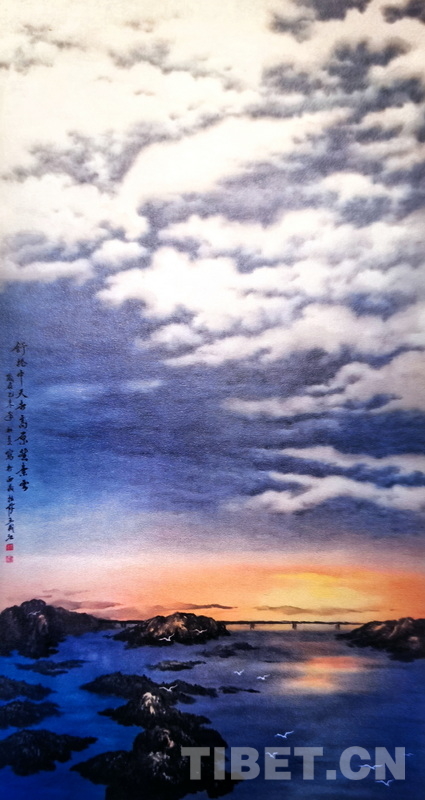

走进王藏江位于四川成都家中的画室,碧空如洗、白云悠游、雪峰巍峨、峡谷深邃、布达拉宫耸立山巅……雄浑的高原风情扑面而来,气势磅礴的国画令人顿感胸襟开阔,仿佛置身高天厚土的西藏。

“这些云是用留白的方式留出来的。在西藏戍边30多年,最难忘的就是西藏的蓝天白云,变化万千,特别的美。”王藏江微笑着端详这些饱含他情感的画作,思绪又飘向了令他魂牵梦绕的高原……

图为王藏江与他的国画作品《珠穆朗玛》

矢志从军赴高原 乐在天涯斗风雪

戴着金丝边眼镜的王藏江,已年过七旬,身材魁梧,声音洪亮,腰背笔挺,昂首阔步,看上去不过五十多岁,书画家的儒雅气质中有着军人特有的英武。他与西藏深深的情感联结,要从少年的从军梦说起。

王藏江出生在河南省林州一个农民家庭。家中6个孩子,全靠父亲一人劳动。虽然生活困难,但父亲甚至卖了口粮凑钱也要把他送进学校读书。那时,除了过年可以玩一天,其他时间放学后,他都要干活挣工分。小小年纪他明白,学习机会来之不易,因此格外刻苦,成绩优异。高中毕业后,为补贴家用王藏江开始走南闯北打工。生活虽清贫,但还好有书籍,给了他丰富的精神世界,也让他找到了真正的人生目标——从军。

1974年12月冬季征兵时,尽管孩子尚不满周岁,但王藏江对军营的渴望愈发强烈。作为初中同学,爱人深知他的志向,支持他入伍。王藏江如愿成为了一名解放军战士。

从四川成都到西藏昌都后,王藏江迎来了一系列考验。

那时,在西藏大部分地区还无法种菜,极少有新鲜蔬菜和水果供应。相比单调的饮食,更加难熬的是缺氧。王藏江和战友们高反严重,常常嘴唇发紫、呼吸困难、剧烈头痛。4、5月份又是大风天,风卷黄沙遮天蔽日,大家眼中口中都是沙土。但风沙挡不住高原强烈的紫外线,作为通信兵,他们每天要手拿十几斤重的线拐,反复模拟战场跑步放线,手磨破了,鞋子磨穿了,几个月下来,大家的皮肤也被高原紫外线严重灼伤,稚嫩的脸庞都褪了一层皮。大家深刻体会到了西藏的艰苦。但王藏江心里却很高兴:“我想,西藏真是一个锻炼人的好地方,越苦越能磨炼意志,乐在天涯斗风雪。”

视人民为父母 与群众心连心

图为1986年8月,王藏江于廊坊武警学院毕业前在首都机场边检站实习

1980年,王藏江从昌都军分区调往拉萨,参与组建武警西藏边防部队。他入了党提了干。1984年9月,经全军统考,他入读河北省廊坊武警学院。毕业后,他回到西藏,继续履职近30年。

《爱我中华》是一首特别能表达王藏江深刻感受的歌曲,“五十六个民族兄弟姐妹就是一家人,铸牢中华民族共同体意识就是大家要像石榴籽一样紧紧抱在一起,休戚与共、荣辱与共。从军队到地方都要搞好民族关系,这是决定我们党事业成败的关键因素。”回溯30多年的西藏记忆,许多震撼心灵的军民深情往事仍历历在目。

“在边境地区,群众对解放军非常爱护喜欢,解放军对老百姓也非常热爱,建立了很好的感情。当时刚到西藏不久,一次下乡途中离目的地还有一段距离,天黑了,下着大雪非常冷,我们只好住老百姓的帐篷。老百姓一个劲儿地用藏语说‘金珠玛米,修顿家,家通’,意思是‘解放军,请坐,喝茶’。帮我们打好热腾腾的酥油茶后,在倒进碗里前,为了照顾我们的卫生习惯,还特地用系在腰间的邦典(一种女性使用的围裙)细细擦拭茶碗。这一碗热乎乎的酥油茶喝到嘴里,身上和心里都是暖洋洋的。”

“另一次,我们赴察隅执行任务,当地的僜人老百姓看到我们总在野外架线很辛苦,就自发用背篓背着自家种的菜来到营房门口,看到战士们出来了,把菜倒下转身就走,任凭战士们好说歹说就是坚决不收钱,第二天继续来送菜。这件事感动了所有官兵。”

“西藏各族群众对解放军的好发自内心,特别质朴,所以我们都对西藏老百姓有着深深的感情。”王藏江说,当时的边境地区缺医少药,老百姓生病了前来求助,部队就会派员给予帮助,有卫生员和药品的单位,一定会为老百姓送医送药。虽然条件艰苦,但军队与人民群众的血肉联系反而更加紧密了。

为了更好地与老百姓交流,王藏江积极学习藏语,刚开始还闹出了笑话。“驻地地方领导和群众经常来看望慰问我们,一次,我在营区遇到了一位来看望大家的地方领导,就想练习一下刚学的藏语,我热情地招呼‘书记,噶玛吉!’对方听后愣了一下回答‘哦呀哦呀(藏语中表示肯定的语气词)’。事后我才知道,我把意思说反了:‘噶玛吉’是‘不辛苦’,‘噶吉’才是‘辛苦’。这事后来还被书记拿来跟我开玩笑。”

除了严寒,更折磨人的是缺氧。“最艰苦的是日喀则的仲巴县,平均海拔超过5000米,每次到这里都头疼欲裂。守护祖国边境线的战士们严重缺氧,个个嘴唇发紫。如果没有始终把祖国和人民的利益放在首位的坚定信念,不可能坚持得下来。”

作为军人,随时需要冲锋陷阵。“上世纪80年代中印关系一度紧张。有一年,我休假回老家刚3天,就收到部队急电。归队后立即赶往边境前线,山头上两军对峙,双方仅相隔二、三百米。天下着雨非常冷,我们一个排的战士正在进行轮换,官兵们抱着被子从山上下来,浑身湿透,连被子都是湿的。当我走到临时搭建的简易营区大门时,远远望去,上面书写的‘士兵万岁’四个大字令我深受震撼。心里装着祖国和人民、用生命捍卫祖国的领土的战士们当得起这四个字,无愧于这四个字。”

图为王藏江在西藏工作时的留影

军人对上战场是有心理准备的,但在西藏还有许多隐蔽的危险。“西藏最边远的阿里地区海拔高还没有路,全是戈壁滩。一次我们到阿里普兰县下乡,路过一条没有桥的河,只能从河里冲过去。那天刚下了雨,河水猛涨,看不清水情,车到河中心被一块石头卡住了,瞬间河水就涌进车来,一下就涨到了齐胸高!”危急时刻,王藏江和战友们一起打开了一个车窗,大家爬到车顶等待救援。附近派出所得知情况后,派车来救援,结果拖车钢丝绳崩断,救援车辆也落入了河中。附近的老百姓看到后赶紧报告了当地政府,政府找到当时在那里修公路的路桥公司,公司组织了30多位民工用绳子才把两辆车拖出来。这样的险情在西藏时有发生,“下乡途中车辆经常落水、抛锚。有时候天寒地冻,车走不了,人就会失温,非常危险。”

守边强国男儿志 自古忠孝难两全

34年时光,怀着对祖国和人民的挚爱,王藏江为建设边防、保卫边防,维护边境地区的和平与安宁奉献了青春与智慧,也成为了部队领导,多次荣获表彰、嘉奖。但王藏江心底也藏着许多对家人的愧疚。

尽管起初父亲反对王藏江参军,但他理解父亲的无奈,心里从未抱怨过父亲。“天下父母心啊,谁不疼爱自己的孩子呢?”在王藏江到西藏服役后,父亲非常关心他,“工作顺利不顺利?”“在西藏吃不吃苦?”一句句跨越千山万水的问候让父子间的感情愈加深厚。“1981年,我到四川接新兵时,父亲来探望,看到那么多年轻人入伍,精神抖擞地在训练,父亲感到很为我骄傲。”

然而,1999年的一天下午,父亲回家后突然倒在了地上,送医后诊断为脑出血。“他是村里的生产队长,身体很好,只是有点高血压,他跟我说过一次。如果我在家,就可以尽孝道,更好地照顾他。可父亲脑出血时,我正在西藏亚东执行任务。”接到电报后,王藏江辗转4天赶到老家时,父亲已经昏迷了4天。“第二天,父亲就去世了……这是无法弥补的遗憾。”

图为王藏江与爱人、孩子在杭州西湖合影

对于爱人与孩子,王藏江也有着深深的歉意。“我到西藏的时候,孩子还不满两岁。爱人带孩子的同时还要下地劳动挣工分,过得非常艰难。老家种红薯,秋天大家把红薯刨出来后就在地里分好,各自背回家。山沟里的地离家两三里,她的扁担一头挑着孩子一头挑着红薯,来回多少趟才能把红薯从山里都挑回家。那种辛苦,让我觉得很心酸。”

“忠孝不能两全。”王藏江说:“不能及时尽孝,不能照顾妻儿,对家人亏欠,这也是‘老西藏’们普遍的人生憾事。”

王藏江本来希望儿子能从文。但自小成长在军营的孩子耳濡目染,与父亲当年一样渴望成为军人。了解了儿子的志向和决心,王藏江毫不犹豫地支持了。“两个儿子以前都是边防军人,现在改制了,他们在西藏各自的岗位上兢兢业业,尽职尽责。希望他们像老一辈‘老西藏’一样,为国家和人民做出自己的应有贡献。”

建藏方略暖人心 翻天覆地焕新颜

今年是西藏自治区成立60周年。如今的西藏高楼鳞次栉比、各类商品琳琅满目、飞机火车往来繁忙……始终关注西藏发展的王藏江感慨:“这是真正翻天覆地的变化,做梦都想不到!”

图为王藏江在青藏铁路拉萨段施工工地

最让王藏江期待的是坐火车回西藏,“有时梦里还会回到西藏。虽然年龄大了,血压也高,但一定要回去看看。”王藏江回忆,“坐飞机进出西藏已经很多次了,但还没有感受过坐火车进出西藏。这是一个情结。2006年青藏铁路铺铁轨的时候,我们经常去看,高兴得不得了。但建成通车后还没能坐一下。特别期待川藏铁路建成通车,估计以后从成都到拉萨坐火车只要7、8个小时,这在以前是做梦都想不到的。”

王藏江说:“随着祖国的不断地强大,西藏的经济一定会变得更强,总有一天西藏也会发展得和内地一样好,衷心希望能够早日实现这一天。”

莫道桑榆晚 为霞尚满天

2007年,王藏江退休了。从西藏来到成都后,一个偶然的机会,他看到有退休的老同志去画画写生,他也开始学习书画。

图为王藏江国画作品《天上西藏》180厘米⨉97厘米

在部队就是笔杆子的王藏江凡事爱钻研,废寝忘食地练习、琢磨绘画技艺,很快就让老师吃惊不已:“这么短的时间就能画得这么好!”老师的表扬让王藏江更有动力,为提升绘画技巧,5、6年间他参加了近20家画院,到处与老师交流学习,跑各种各样的画展,请老师点评画作。

图为王藏江国画作品《舒捲中天去,高原望素云》180厘米⨉97厘米

“都说‘十年磨一剑’,我这‘剑’还得继续磨。”王藏江很谦虚,但其实他的画作已经得到众多国画名家的认可,他沉雄不失细腻的风格广受好评,许多作品参加过画展,获奖无数。王藏江还与其他“老西藏”共同组建了“西藏黄河诗书画院”,带动更多老同志参与到书画学习、创作中来。

图为王藏江国画作品《圣洁的高原》177厘米⨉93厘米

30多年戍边,西藏磅礴大气、雄浑敦厚的风光烙在了王藏江的心里。王藏江不断努力创作,想把心目中的西藏准确地留在宣纸上。等到作品足够多足够好的时候,王藏江想办一场西藏主题的个展,“我希望画出更多更好的作品来回馈社会,回报西藏人民。”

图为王藏江介绍绘画技法 摄影:刘莉

王藏江的国画作品中,用“留白”方式对白云进行表现的技法令人印象深刻。王藏江说:“‘留白’是国画中很重要的技法,绘画要靠线条勾勒物体的轮廓,从而产生美。学画前,以为白纸上的唯一线条就是画上去的色彩。但其实留白也是画的重要构成元素。疏密有致才能平衡画面,就像一幅好的书法作品一定是灵动的,不能处处都是重笔。”

望着画面里的白云,王藏江说:“就像人生,要有所为有所不为,有为和无为相辅相成,一个人的人生才能达到最高的境界。”(中国西藏网 记者/刘莉 本文图片除署名外均由受访者提供)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。